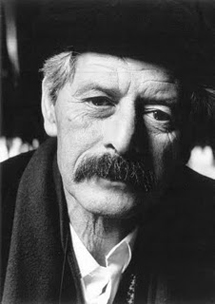

Paul Bowles

TAPIAMA

Traducción de José Joaquín Blanco

El río pasaba exactamente detrás del hotel. Si viniera de muy lejos, de tierra adentro, habría sido ancho y silencioso, pero como en realidad sólo era un arroyo hinchado por las lluvias y su lecho estaba lleno de rocas, hacía un ruido caudaloso que el fotógrafo confundió por un momento con el sonido de un aguacero.

El calor y el viaje lo habían rendido. Y después de comer pescado frito (ya frío), un mantecoso omelette como suela, frijoles refritos con arroz y plátanos tostados, había caído en un sueño tan pesado como si hubiera tomado alguna droga. Tambaleándose, arrancándose los pantalones y la camisa, a la vez que levantaba el tieso mosquitero que apestaba a polvo, había caído como piedra en el colchón, de cuya dureza apenas se percató mientras se perdía por completo en el sueño.

En la noche, cuando despertó, supo que sólo había dormido el falso sueño de la indigestión; y con los ojos abiertos en la oscuridad pensó que iba a serle muy difícil regresar al olvido de sí mismo. Fue entonces cuando advirtió, como trasfondo, el nocturno y monótono sonido del río y lo tomó por el de un aguacero. Arriba, muy arriba de su cabeza (¿cómo podía haber techos tan altos?), la nerviosa lucecilla de una luciérnaga chisporroteaba a ratos su código indescifrable.

Estaba acostado boca arriba, y algo descendía serpenteando por su pecho; quiso atraparlo con la mano y aplastó una móvil gota de sudor. La sábana burda estaba empapada bajo su cuerpo. Pensó en cambiar de posición; pero si intentaba moverse seguramente no haría sino iniciar una larga serie de vueltas y revueltas en el lecho, y cada nueva postura le resultaría más incómoda que la anterior. Desde la oscuridad anónima de un cuarto cercano alguien tosía de vez en cuando, pero él no distinguía si era un hombre o una mujer. Sentía el estómago tan pesado como si hubiera comido por diez personas a la vez. El recuerdo de la comida se iba cubriendo lentamente de un horror turbio, sobre todo el del pesado omelette frío y su brillo mantecoso.

Estar ahí acostado, oliendo el polvo del mosquitero, era como ser un mueble amortajado con una bolsa harpillera. Quería salir a caminar por la calle, pero había dificultades: el anciano del hotel le había dicho que se suspendía la electricidad a medianoche. En lugar de poner los cerillos bajo la almohada, los había dejado en la bolsa del pantalón, y no quería caminar descalzo en el piso oscuro.

Además, recordó al escuchar de nuevo el amplio y extrañamente lejano clamor de afuera, estaba lloviendo. Sin embargo, sería un placer callejonear por las calles muertas, aun bajo la lluvia invisible... Si se quedaba inmóvil tal vez podría volverse a dormir. Finalmente, en un arranque desesperado, apartó la cortina del mosquitero y brincó al sitio donde había tirado su ropa sobre una silla.

Se las arregló para ponerse la camisa y los pantalones en el espacio de tres cerillos; con los zapatos fue golpeando en la oscuridad sobre el piso de concreto para asegurarse un sendero sin el peligro de pisar escorpiones o ciempiés; luego prendió el cuarto cerillo y abrió la puerta.

El patio no estaba tan oscuro; en la noche plomiza se esbozaban las grandes plantas en macetones; pero el cielo parecía sencillamente no existir, ahogado por una nebulosidad en la que ningún resplandor de estrellas penetraba. No llovía. “El río debe estar muy cerca”, pensó.

Caminó por el corredor techado, rozando los tentáculos de las orquídeas que colgaban de tiestos y canastas en los aleros, se enredaban en los muebles de mimbre, y se abrió paso hasta la puerta principal, cerrada con dos pasadores. Cuidadosamente descorrió los pasadores metálicos, salió y emparejó la puerta tras de sí. La tiniebla de la calle era tan profunda como la del patio, y el aire tan fijo como dentro del mosquitero; pero había un aroma vegetal, dulce e indefinido, que al mismo tiempo le provocaba sensaciones de exuberancia y de extenuación.

Dio vuelta a la izquierda: la calle principal, larga y vacía en sus dos líneas de uniformes casas bajas, descendía exactamente al paseo paralelo al mar. Mientras caminaba, sentía que ese aire como de invernadero se iba jaspeando del fresco arma de las algas marinas.

En cada esquina tuvo que descender siete escalones para cruzar la calle, y subirlos de nuevo para alcanzar la siguiente banqueta; en la época de lluvias, según le había dicho el propietario del hotel, la gente tenía que abordar lanchones en cada esquina para cruzar las calles.

Del mismo modo que se entreveraban los olores de la tierra y del mar, se apoderaban de él opuestas sensaciones trenzadas: una de alivio que casi lo era de gozo expansivo, y una leve amenaza de náusea, que él decidió combatir, pues consideraba una debilidad rendirse a las sospechas de enfermedad.

Trató de poner mayor agilidad en sus pasos, pero de inmediato descubrió que, con ese calor, intentar cualquier esfuerzo sería en vano. Ahora sudaba más que en la cama. Prendió un Ovalado y el sabor del tabaco dulce fue parte de la noche.

El paseo a lo largo del malecón era de casi un kilómetro. Había imaginado que aquí habría algo de brisa, pero no encontró diferencia con el aire del patio del hotel. De vez en cuando apenas se olía el íntimo, suave sonido de una pequeña ola cuando delicadamente se rompía en la arena próxima, ahí abajo.

Se sentó a descansar en la balaustrada con la esperanza de refrescarse un poco. El mar era indivisible. Podría haberse sentado en la cumbre de una montaña, sobre las nubes, y la nebulosidad en torno habría sido tan uniforme y tan abrumadora como ésta. Ni siquiera, como suele, el mar daba impresión de distancia con sus ruidos: parecían ocurrir en un vasto patio cerrado. Las losas de concreto en que se sentaba eran sólo un poco menos tibias y sólo un poco más húmedas que su carne.

Fumó dos cigarros y aguzó el oído para escuchar un ruido que, así fuese indirectamente, revelara otra presencia humana. Pero no había más que el variable deslizarse y rezumar del agua perezosa en la playa, ahí abajo. Miró hacia ambos extremos del paseo; vio una lejana luz al oeste, anaranjada, titilante, ¿una fogata en la playa? Volvió a caminar, más despacio que antes; frente a él estaba la llama distante, el único punto de luz en todo el panorama.

Anchos escalones descendían hasta la orilla de la playa. Y más allá, en la misma dirección pudo ver una débil estructura de embarcadero, construida sobre el agua; se detuvo, se concentró y escuchó el movimiento de los vacilantes lengüetazos de las olas contra los inmersos pilotes del embarcadero: se oían como en una cámara de ecos.

Bajó rápidamente los escalones, pasó debajo del embarcadero. Definitivamente era más fresco caminar sobre la orilla de arena que por el paseo. Ahora se sentía bien despierto, y decidió ver qué tanto podía acercarse a la lucecilla en quince minutos de caminata. Los cangrejos corrían por la arena totalmente silenciosos y casi invisibles, del mismo color de la noche, apenas unos centímetros adelante de sus pies. La arena se acabó un poco más allá del paseo, y dio lugar a una superficie dura y coralina, en la que era más fácil caminar; imprudentemente, andaba lo más cerca posible de la orilla del agua.

Había una diferencia entre ésta y las otras, innumerables caminatas que había hecho antes; y se preguntó por qué ésta le resultaba tan placentera. Quizás porque ahora no andaba tras otra cosa que la libertad pura; había dejado todas sus cámaras en el cuarto del hotel.

De vez en cuando levantaba la vista de las borrosas configuraciones cerebrales de la costra coralina que pisaba, y miraba hacia tierra adentro, en busca del menor signo de vida humana. Creyó que muy bien, a escasos treinta o cincuenta metros, podrían extenderse dunas, pero hasta la sospecha era imposible en tal oscuridad.

El sudor le chorreaba por la espina y el cóccix, y le escurría entre las nalgas. Lo mejor habría sido desnudarse por completo, pero qué fastidio entonces cargar la ropa; quería tener las manos libres, aunque se sofocara dentro de la ropa.

La cuestión de la libertad está gobernada por la ley de las ganancias que disminuyen, se dijo apretando el paso. Si vas más allá de cierto punto de intensidad en tu conciencia de desearla, te estás equipando con una garantía de no lograrla. De cualquier modo, pensó, ¿qué era la libertad en última instancia sino el quedar completamente, y no sólo en parte, bajo la tiranía del azar?

No había duda de que la caminata le estaba desvaneciendo el miasma de la indigestión. Su reloj de pulsera, con las manecillas brillantes, le señaló que sólo restaban tres minutos. Frente a él, la luz anaranjada parecía ahora más pequeña que vista desde el pueblo. ¿Por qué arbitrariamente quince minutos? Sonrió al advertir cómo su mente automáticamente se movía de acuerdo a moldes precisos y citadinos. Pensó que si levantaba el brazo podría tocar el cielo, que sería húmedo, tibio y voluptuosamente suave.

Y ahora escuchó a lo lejos, del lado de la tierra, ruidos que de inmediato identificó con el croar de cientos de ranas jóvenes; observó detenidamente la luz: se movía de un modo extraño: ascendía o descendía ligeramente, y oscilaba, pero no parecía cambiar de sitio. De repente creció en llamarada, con un reguero de chispas. Supo que había llegado: a unos treinta metros se levantaba la fogata sobre el piso de una lancha atracada en pendiente. Un hombre desnudo la alimentaba con ramas de palmera. El fotógrafo se detuvo y quiso escuchar voces humanas. Pero el feliz coro de ranas saturaba el ambiente.

Se adelantó unos pasos y decidió hablar: “¡Hola!” El hombre volteó por completo hacia él, salto por la parte más baja de la lancha (el agua tenía escasa profundidad) y vino corriendo.

Sin saludarlo, acaso confundiéndolo con otra persona, le preguntó: “¿Tapiama? ¿Vas a Tapiama?” El fotógrafo nunca había oído hablar de Tapiama, así que tartamudeó un poco y finalmente dijo que sí, mientras el otro hombre lo cogía del brazo y lo llevaba por la orilla:

—La marea está pasando ya. Salimos en un momento.

Pudo ver a otros dos hombres acostados en el piso de la lancha, uno a cada lado de la fogata, lo más lejanos que podían del fuego. El fotógrafo se acuclilló, se quitó los calcetines y los zapatos, y caminó en el agua hasta la lancha. Ya en ella (la fogata seguía brillando y crujiendo) volteó hacia el lanchero desnudo, y vio que desataba la soga que detenía la lancha.

“Todo esto es absurdo”, pensó. No podía sino desconfiar de la exagerada naturalidad con que todas las cosas se orquestaban en torno suyo: la indiferencia de los otros pasajeros ante su inesperada llegada y, sobre todo, la sospechosísima diligencia de los lancheros para partir de inmediato.

Se dijo a sí mismo: “Las cosas no suelen ser así”, pero así eran evidentemente ahora, y cualquier cuestionamiento racional y lógico de ese proceso sólo podía llevarlo a la paranoia. Se tumbó en el piso de la lancha y sacó su cajetilla de Ovalados.

El lanchero desnudo, después de enrollarse la soga en el antebrazo a manera de gran brazalete, saltó a bordo y con el pie despertó a uno de los pasajeros perezosos, quien se revolvió en el piso, y se incorporó sobre las rodillas mirando a todas partes con azoro: “¿Dónde está?” Sin contestarle, el lanchero le aventó el más corto de los dos remos que estaban tendidos a lo largo de la lancha. Se pusieron juntos a impulsarla sobre la invisible superficie del agua. El canto de las ranas y el resplandor de la fogata llenaban el aire.

Después de haber respondido “Sí” a la pregunta sobre Tapiama, el fotógrafo creyó que no podría retroceder a preguntar “¿Qué es Tapiama?” o “¿Dónde está Tapiama?” Y a pesar de que le urgía saberlo, decidió esperar. Avanzaban sobre esa corriente superficial —¿estuario, laguna?—, río más bien, pues el lanchero había dicho que ya había pasado la marea, pero no el mismo río cuyo atormentado paso entre las peñas había escuchado desde su cama.

Los lancheros seguían empujando la lancha con los remos contra el fondo del agua. A veces atravesaban mechones vegetales, donde la canción de las ranas se opacaba ante otro sonido, inexplicable y brutal, como el súbito desgarrarse de una recia y larga sábana de lino. De vez en cuando algo sólido y pesado chapoteaba y salpicaba por ahí, como si un hombre hubiera caído al agua. Y a veces el pasajero acostado se incorporaba un poco sobre el codo, y con la otra mano arrojaba indolentemente alguna rama de palmera para revivir la fogata.

Todavía no había transcurrido una hora cuando atracaron en un lodazal. Los otros dos pasajeros saltaron del barco y se perdieron en la oscuridad. Después de ponerse cuidadosamente los calzones, el lanchero le pidió, con un golpecito en el brazo, sesenta centavos. El fotógrafo le dio setenta y cinco y saltó al lodo con los zapatos en la mano.

—Espera un poco —dijo el hombre—. Voy contigo.

El fotógrafo se sintió mejor. El lanchero (que ahora en sus calzones blancos se veía más moreno que antes) terminó de amarrar los remos a un tronco vertical encajado en el lodo; avanzó por delante, abriéndole el camino cuesta arriba entre la profusión de la maleza; en algún momento le dijo:

—¿Vas a regresarte mañana?

—¿Regresar? No.

—¿Qué no vienes a la Compañía?

El tono implicaba que estar ahí para cualquier otra cosa que no tuviera qué ver con la Compañía, lo volvía a uno muy sospechoso. Había llegado el momento de la verdad, y a pesar de sus riesgos el fotógrafo decidió asumirlo:

—Nunca he oído hablar de la Compañía —dijo—; acabo de llegar a Río Martillo. ¿Qué tipo de Compañía?

—Azúcar —contestó el hombre y se detuvo, mirándolo con el rostro fijo mientras pronunciaba muy despacio—: ¿Entonces a qué vienes a Tapiama? Aquí no quieren a los millonarios, eh.

Entendiendo que ese era el mal nombre usado en esta parte de la costa para los norteamericanos, el fotógrafo mintió rápidamente: “Soy danés”, dijo; pero advirtiendo que no iba a convencer a nadie, añadió de inmediato: “¿Vamos a seguir caminando entre el lodo o puedo ponerme los zapatos?”

El hombre volvió a caminar: “Si quieres, puedes lavarte los pies en la cantina”, le contestó sin voltear. Llegaron ahí un minuto después. En la oscuridad vegetal se abría un claro, con una docena de chozas de palapa en un extremo, una plataforma de embarcadero en el otro, la noche hueca al frente y la vastedad del agua atrás. Entre las chozas y la plataforma estaba la cantina, que no era sino una choza más grande y con la parte delantera totalmente descubierta, de donde provenía un resplandor nebuloso. El silencio unánime se enfatizaba con el ubicuo croar de las ranas y los ocasionales chirridos de la alta maleza.

—¿Cómo es que está abierta a estas horas? —preguntó el fotógrafo.

El lanchero se ajustó brevemente los calzones en mitad del claro:

—Don Octavio la atiende de las seis de la mañana a las seis de la tarde, y su hermano de las seis de la tarde a las seis de la mañana. Los trabajadores de la Compañía salen a diferentes horas y vienen aquí a gastarse el pago.

Les gusta más la cantina que sus casas. Aquí no hay tantos mosquitos.

Pudo ser que el fotógrafo solamente imaginara que la voz del lanchero se había vuelto amarga, conforme decía estas últimas palabras. Cruzaron el claro y subieron por unos peldaños a la cantina.

No había piso, el suelo era de arena blanca. En un rincón se improvisaba con tablas un mostrador; ahí apenas alumbraba una lámpara de petróleo y dos hombres bebían de pie. Por aquí y por allá se esparcían algunos huacales de madera, dispuestos verticalmente como mesas, con vacías botellas de cerveza encima; u horizontalmente, como asientos.

—Muy triste —comentó el lanchero mirando alrededor y desapareció por una puertecilla detrás del mostrador.

Además de los dos hombres parados (que habían interrumpido su conversación y miraban fijamente al fotógrafo) no había nadie. “Cuando dudes, habla”, se dijo a sí mismo, y avanzó hacia ellos, aunque al mismo tiempo pensaba que igualmente podría haberse aconsejado: “Cuando dudes, calla”, pues al abrir la boca para decir: “Buenas noches” no se alteraron en absoluto las expresiones de los hombres, hasta donde él pudo percatarse, y siguieron escrutándolo durante tres largos segundos. Finalmente, casi al mismo tiempo, le contestaron el saludo.

Notó que nada tenían en común: uno era soldado uniformado, un muchacho indígena como de dieciocho años, y el otro un mulato civil de expresión cansada y edad indefinible. O quizás —se le ocurrió mientras se acodaba en el mostrador fingiendo despreocupación— ahora por lo menos podrían compartir un enemigo común, ahora que él habría entrado en la cantina: “Ni modo. Así es la cosa, pensó; y aquí estoy yo descalzo y con los zapatos llenos de lodo”.

—¿Hay alguien? —preguntó en voz alta hacia el compartimiento de palapa detrás del mostrador. Los otros ni retomaban su conversación ni mostraban interés en conversar con él; prefirió fingir que no los veía. Finalmente se abrió una puertecilla, entró un gordo que extendió las manos sobre el mostrador y alzó interrogativamente las cejas.

—Quiero una cumbiamba —pidió el fotógrafo, recordando el nombre de la bebida costeña favorita, un brebaje vegetal famoso por sus traidores efectos.

Sabía mal y raspaba. El segundo trago supo mejor. Cruzó la cantina hacia la parte descubierta y se sentó en un huacal, mirando la noche informe. Los otros dos hombres platicaban en voz baja. Poco después vio que cinco hombres aparecían afuera, en el embarcadero, se dirigían a la cantina, entraban y llegaban riendo hasta el mostrador en espera de sus copas; todos eran negros y andaban en calzones, como el lanchero.

Una mulata joven con dientes de oro salió por la puertecilla del mostrador y se juntó con ellos, pero al ver solo al fotógrafo, se acercó contoneándose y con los brazos en jarras, como si bailara; se acuclilló junto a él, llena de sonrisas, y con una mano amarillenta y finita trató de desabrocharle la bragueta.

Su reacción fue instantánea y automática: jaló la pierna y de una patada en el pecho la tumbó boca arriba sobre la arena. Las carcajadas de los hombres en el mostrador no sofocaron la aguda vocecilla airada de la mulata:

—¡Qué bruto, tú! ¡Pendejo! —Regresó con los brazos en jarras al mostrador y uno de los hombres le invitó una cerveza.

Aunque el fotógrafo no había querido deliberadamente patearla, no sentía remordimientos. Las cumbiambas parecían estarle haciendo efecto; empezaba a sentirse muy bien. Siguió quieto en su sitio un rato, tocando algunas tonadillas con los dedos sobre el vaso vacío.

Pronto llegaron más trabajadores negros al mostrador. Uno traía una guitarra, en la que se puso a tocar un acompañamiento sincopado para una melodía inexistente. Sin embargo, eso era algo parecido a la música, y a todos les gustaba. Quizás esos rasguidos fueron lo que despertó a los perros de la aldea y hubo de inmediato un coro furioso de ladridos, que era particularmente intenso en la entrada de la cantina, donde estaba el fotógrafo.

Se cambió a un asiento del fondo, en la pared de enfrente, y apoyó la cabeza contra una viga rasposa que sostenía parte del techo. A unos treinta centímetros, sobre su cabeza, colgaba de un clavo un objeto raro: de vez en cuando alzaba la cara para estudiarlo y descubrir de qué se trataba.

De repente saltó y comenzó a sacudirse violentamente la nuca y el cuello. La viga estaba llena de miles y miles de minúsculas hormigas; alguien había colgado del clavo un coralillo aplastado y las hormigas habían venido a devorar la carne. Tardó mucho en deshacerse de todas las hormigas que andaban por su espalda; mientras tanto llegaron otros dos hombres a la cantina (no supo si habían entrado por el claro o por la puertecilla del mostrador) y se sentaron, con los rostros vueltos hacia el fotógrafo, en mitad del camino entre él y el mostrador.

El viejo parecía nórdico; el muchacho estaba cojo, bien podría ser español y tenía una expresión inocentona. El viejo le contaba al muchacho algo chistoso, acercando mucho la cara hacia él y dándole golpecillos en el brazo, cuando quería enfatizar alguna frase; pero el muchacho, como aturdido, dibujaba cosas en la arena con la punta de su muleta.

El fotógrafo se levantó. Nunca se le había subido el alcohol con sólo dos tragos. “Una sensación muy peculiar”, se dijo; “muy peculiar”, se repitió entre dientes, conforme se dirigía por otra copa al mostrador. No era tanto que se sintiera borracho como que se sentía otra persona, alguien para quien lo normal de la vida estaba mucho más allá de lo que el fotógrafo hubiera podido fantasear; se sentía varado en una región sensorial absolutamente ajena a cualesquiera otras que hubiera conocido en su vida. No era una sensación desagradable, sólo indefinible.

—Dispénseme —le dijo al negrote de camiseta a rayas rosas y blancas (marca BVD), mientras se abría paso extendiendo su vaso al cantinero gordo. Quiso ver de qué se hacía una cumbiamba, pero en un instante el cantinero había mezclado todo bajo el mostrador y ya le regresaba el vaso rebosante, algo espumoso. Tomó un buen trago y puso el vaso sobre el mostrador, mirando a la derecha, de reojo, al soldado indígena, con el kepí caído sobre su rostro precolombino. “¿Por qué el ejército les pone esas viseras tan grandes?”, se preguntó.

Vio que el soldado estaba a punto de decirle algo: “Cualquier cosa que me diga, de seguro va a ser un insulto”, se previno con la esperanza de que así, advertido, podría controlar mejor su posible enojo.

—¿Te gusta este lugar? —preguntó el soldado con voz de seda.

—Es simpático. Sí, me gusta.

—¿Por qué?

Los perros se habían acercado a la entrada de la cantina y los ladridos se destacaban sobre las risas de los hombres.

—¿Puedes decirme para qué colgaron la víbora muerta en esa pared? —se sorprendió preguntándole, y supuso que sólo lo hacía para cambiar la conversación; pero el soldado resultó más necio de lo que había temido.

—Te pregunté por qué te gusta esta cantina —insistió.

—Ya te dije que es simpática, ¿no es suficiente?

El soldado echó para atrás la cabeza y miró hacia abajo:

—Qué va, ¿cómo va a ser suficiente? —replicó con un exasperante tonito de pagado de sí mismo.

El fotógrafo retomó su vaso, lo levantó, lo bebió lentamente hasta el fondo; luego sacó su cajetilla y le ofreció un cigarro. El soldado entresacó la punta de uno con exagerada deliberación, lo jaló y se puso a golpetearlo contra el mostrador. El hombre de la guitarra cantaba ahora, por fin, con una vececilla de falsete, pero la mayoría de las palabras estaban en algún dialecto que el fotógrafo desconocía. De repente ambos fumaban y el fotógrafo no sabía quién de los dos había prendido los cigarros.

—¿De dónde exactamente vienes? —preguntó el soldado.

El fotógrafo no iba a molestarse en contestarle, pero el soldado también ahora lo malinterpretó.

—Estoy viendo que me vas a decir mentiras. Ni creas que voy a oírlas.

Disgustado, el fotógrafo exclamó: “¡Aaah!” y ordenó otra cumbiamba. La última le había hecho un efecto extraordinario: sentía que se había convertido en un objeto preciso, delgado y duro, como esmalte, algo diferente de un ser vivo, pero a la vez intensamente consciente. “Cuatro tragos han de dar el golpe”, pensó.

El vaso vacío en su mano. El gordo mirándolo. Y a estas alturas ya no tenía la menor idea de cuál era el cuarto trago, si el que acababa de beber o el que apenas estaba pidiendo. Se sentía reír, pero no podía oír su propia risa. La víbora aplastada, atestada de hormigas, lo había perturbado un poco; reconociéndolo, se había vuelto consciente de su olor, que no estaba seguro se hubiese disipado por completo, incluso ahora. La lámpara de kerosene echaba una densa humareda, asfixiante.

—Gracias a Dios —le dijo al cantinero, volviéndole a entregar el vaso.

El viejo, que estaba sentado en el huacal, detrás de ellos, se levantó y se acercó vagamente al mostrador.

—¿De dónde salió esto? —dijo el fotógrafo, sonriendo ante el súbito vaso lleno que tenía en la mano. En el claro los perros frenéticos ladraban y aullaban hasta la exasperación.

—¿Qué tienen esos perros? —le preguntó al soldado.

El viejo se detuvo junto a él:

—Say, Jack, I don’t mean to butt in or anything — empezó...

Era calvo y tostado, traía una camisa de malla muy abierta, que traslucía como surcos las sombras paralelas entre sus costillas; y por los rombitos de la malla salían irregulares mechones del pelo entrecano de su pecho. Estiró los labios en una sonrisa, mostrando encías blancuzcas y desdentadas. La actitud del soldado se volvió abiertamente insolente; miró de frente al viejo, con declarado odio, y delicadamente le echó el humo del cigarro en la cara.

—You from Milkaukee? Siddown —dijo el viejo

—In a little while, thanks —dijo el fotógrafo.

—In a little while? —respondió desconcertado el viejo, llevándose la mano a la cabeza. Luego llamó en español al muchacho cojo. El fotógrafo pensaba: “Esto va a terminar mal, esto va a terminar mal”. Quiso que el negro dejara de cantar, que se callaran los perros. Miró el vaso en su mano, rebosante como agua de jabón.

Alguien le dio un pequeño golpecillo en el hombro y le decía en inglés:

—Mira, amigo, déjame darte un pequeño consejo —era otra vez el viejo—: en este país hay dinero, si sabes dónde buscarlo, pero nada más lo encuentra el hombre que se mantiene ligado sólo a los de su especie, ¿me entiendes?

Acercó la cara, bajó la voz. Tres dedos esqueléticos le apretaban el brazo:

—Créemelo, te lo digo de hombre blanco a hombre blanco.

Los tres dedos manchados de tabaco lo soltaron temblorosamente:

—Todos estos muchachos significan puros problemas, desde el principio —concluyó en inglés el viejo.

El muchacho había tomado su muleta y se las había arreglado para pararse y caminar hasta el mostrador.

—Mira esto, Jack —dijo en inglés el viejo—; anda, muéstraselo —le ordenó en español al muchacho.

Y el muchacho, apoyándose en la muleta, se agachó para levantar, enrollándola, la pierna derecha de sus andrajosos pantalones cortos color kaki, hasta descubrir la pierna amputada y exhibir el muñón, ya casi a la altura de la ingle: la cicatriz era un tejido que se fruncía y arrugaba curiosamente en incontables circunvoluciones diminutas.

—¿Qué te parece, eh? —gritó el viejo—: Lo machacaron sesenta toneladas de plátano. Tócalo.

—Tócalo tú —repuso el fotógrafo, preguntándose cómo era posible que él estuviera así, platicando y existiendo con la mayor naturalidad, ahí, simplemente como uno más entre los clientes de la cantina (¿Acaso no se notaba lo que dentro de él estaba ocurriendo?). Volteó hacia la entrada. La mulata vomitaba ahí cerca. Con un grito el cantinero corrió hasta ella y la empujó furibundamente más lejos, hacia el claro. Regresó tapándose teatralmente las narices.

—¡La puta changa! —vociferó—. En un momento van a estar aquí todos los perros.

El muchacho seguía mirando al viejo, a la expectativa, para ver si ya era hora de desenrollar la pierna de sus pantalones cortos.

—¿Crees que les vas a sacar un centavo?— dijo el viejo con tristeza— ¡Ah!

El fotógrafo había empezado a sospechar que algo andaba muy mal dentro de sí; se sentía enfermo, pero como ya no era un ser vivo no podía pensarse en tales términos. Cerró los ojos, se cubrió el rostro con la mano: “Es como si todo corriera hacia atrás”. Tenía la cumbiamba intacta en la otra mano.

Al decirla, la frase se volvió aún más verdadera. Definitivamente era como seguir yendo y yendo hacia atrás. Lo importante era recordar que estaba solo en un lugar real entre gente real. ¡Qué peligrosamente fácil sería dejarse llevar por los mensajes que le enviaban sus sentidos, y desecharlo todo como a una mera pesadilla, con la fe secreta de que, de algún modo, se las arreglaría para escaparse de todo con el mero recurso de despertarse! Ya tambaleándose, dejó el vaso sobre el mostrador.

Poco antes había empezado una bronca entre el soldado y su triste amigo; ahora estaban en el clímax ruidoso; el compañero quería arrancar al soldado del mostrador, contra su voluntad; y el soldado se resistía con todas sus fuerzas, respirando estrepitosamente, y con sus piernas (calzadas con fuertes y largas botas) bien abiertas y plantadas firmemente en el suelo. De pronto, en la mano derecha del soldado había un puñal brillante y su cara asumía la expresión de un niño al borde del llanto. El viejo corrió a protegerse del otro lado del fotógrafo.

—Ese muchacho es una calamidad como quieras verlo —murmuró, y con señas le ordenó al muchacho cojo que se pusiera a salvo más lejos.

El fotógrafo se decía a sí mismo: “Si pudiera aguantar; con que tan sólo pudiera aguantar”. Todo el sitio resbalaba bajo sus pies, hacia abajo y hacia afuera; rasguidos de guitarra, ladridos; el soldado hacía destellar su puñal con gestos lacrimosos; un viejo norteamericano hablaba de cuevas con joyas enterradas a sólo seis días de navegación por el Tupurú; la lámpara se ponía más roja, echaba más y más humo.

El fotógrafo no entendía nada sino que debía permanecer ahí y sufrir: lo fatal sería intentar escaparse. Ahora, la cara del soldado estaba pegada a la suya, echándole el aliento y el humo del tabaco oscuro. Lánguidamente, con una perversa coquetería natural, hacía temblar sus pestañas mientras le decía:

—¿Por qué no me has ofrecido una copita? Toda la noche me la he pasado esperando que me invites una copita.

El soldado dejaba colgar, floja e indolente, la mano con el puñal. El fotógrafo pensó en un bebé que se adormeciese agarrando su sonaja.

—Si quieres... ¿Qué tomas? —murmuró, reflexionando que debería tener los zapatos en la mano y que no los tenía: ¿Dónde estaban? Alguien había traído un gran mono araña a la cantina y lo estaba haciendo bailar al ritmo sincopado de la guitarra, sosteniéndolo en pie al cogerlo de las patas delanteras. Con un aire pesado y aturdido, el mono caminaba por aquí y por allá, haciendo muecas nerviosas ante el estrépito de los hombres que, a carcajadas, se reían de sus payasadas desde el mostrador. Al verlo llegar, los perros se habían precipitado hasta el umbral mismo de la cantina, donde a coro aullaban y ladraban con decidida furia.

El trago para el soldado ya estaba ahí, y pagado, pero él no lo bebía; se recargaba, prácticamente se recostaba sobre sus codos contra el mostrador, como en una cama (sus ojos, unos simples hoyos oscuros), y murmuraba mirando al fotógrafo incisivamente:

—No te gusta este lugar. Quieres irte, ¿verdad? Pero te da miedo.

A pesar de que el suelo no dejaba de moverse y de fluir bajo sus pies, todo permanecía sin cambio; habría sido mejor haberse sentado. “Dios mío”, se preguntó a sí mismo: “¿Podré aguantar?”

—¿Por qué tienes miedo de irte? —prosiguió el soldado con ternura, sonriendo de modo que el fotógrafo pudiera admirar sus pequeños dientes perfectos. El fotógrafo sonrió en silencio, sin responder.

La cara del soldado era ovoide, de un café amielado. Se le había acercado: estaba casi pegada a la suya, y súbitamente se transformó con consumada suavidad en otra cara, la de un general. (“Sí, mi general”, con tiesos bigotes parados bajo las fosas nasales; ojos de almendra, negros, fatal y delicadamente lujuriosos; la reglamentaria, flexible, trenzada fusta metálica en la mano; las afiladas espuelas a la altura de los tobillos. “Bien, mi general”. En el camastro caliente de su barraca, tarde tras tarde el soldado había ensoñado con ser general. ¿De qué aldea de las montañas había dicho que venía? ¿Cuánto tiempo había estado hablando?)

—... y sólo ese día mataron cuarenta y un marranos frente a mis ojos. Ahí en el corral. Me hizo algo; no sé qué... —su sonrisa era íntima, como pidiendo disculpas. Bajó sus ojos imperceptiblemente; hizo un esfuerzo y los levantó de nuevo para ver al fotógrafo; como se habían agrandado, resplandecían—. Y no se me olvida; no sé por qué será.

Se escurrió entre ellos la mulata de los dientes de oro, castañueleando las manos sobre la cabeza, zarandeando las nalgas, gritando con su vocecilla: “¡Ahií! ¡Ahií! El fandango de la Guajira”. El soldado debió de haberla empujado pues de inmediato ella lo abofeteó.

Todo ocurría demasiado lentamente. ¿Cómo el soldado podía tardarse tanto en apretar el puñal y levantar el brazo; y cómo la estúpida muchacha se quedaba esperando el puñal de ese modo, antes de gritar y echarse a un lado? Aun así el puñal sólo la hirió en el brazo; y ahí estaba quejándose de rodillas en mitad del piso de arena:

—¡Me cortó! ¡Dios mío! ¡Me cortó!

Y como el hombre que lo hacía bailar lo había soltado, para correr con los demás al mostrador, el mono se tropezaba en torno a la muchacha y distraídamente le enredó un largo brazo peludo al cuello.

Y el fotógrafo sufría empellones, todo mundo pisoteaba sus pies descalzos en la lucha por desarmar al soldado (que ahora era una máscara demoniaca, resplandeciente de veneno; una filosa voz de alambre de púas que pinchaba):

—¡Os mato a todos! ¡A todos!

Fueron exactamente diecinueve los pasos desde el mostrador hasta el tronco de un pequeño papayo frente a la entrada. El árbol no era recio, se ladeó cuando él se recargó un poco. Ahora los perros ladraban desde dentro de la cantina. El aire era suave y casi fresco. En el cielo y en el agua se vislumbraba el amanecer. “Debo empezar a caminar”, se dijo; era importante creer en sus palabras. Los gritos y los alaridos de la cantina se volvían más y más intensos. Los vecinos de la aldea se juntaban en las puertas de las cabañas. La plataforma del embarcadero estaba vacía, meras tablas sin barandal.

Arrastrando los pies con mucho cuidado, pues no estaba acostumbrado a caminar descalzo, siguió lo que creyó era la vereda por la que había llegado a través de la maleza de la ribera; lo era, y ahí estaba la lancha, atracada en el manglar.

Fue fácil treparse, desatar la cuerda; y fácil (pues la marea había crecido mucho desde que la lancha había atracado) palanquearla para desencajarla de su lecho de lodo. Pero una vez que estaba flotando entre los troncos y las ramas, ahora visibles, chocando contra ellos, y girando primero hacia la ribera y luego hacia la amplia y clareante vaciedad del agua y del cielo, entendió débilmente que no iba a poder regresar a remo a la playa de donde había venido, pues todavía la marea empujaba en dirección adversa.

Decidió que eso era bueno, pues quería decir que todo proseguía hacia el futuro en vez de retroceder. Un minuto después estaba flotando tranquilamente frente a la plataforma del embarcadero: en el claro la gente corría de un lado para otro. Rápidamente se acostó en el fondo de la lancha, y ahí se quedó, de cara al cielo gris, esperando así el amanecer invisible hasta que el propio movimiento de la marea lo llevara muy lejos de Tapiama.

Sería uno de esos abortados días tropicales; no habría sol, ni viento, ni nubes —pues el sol quedaría cubierto por una sofocante manta de niebla—, y nada podría acontecer sino el calor, que aumentaría hora con hora hasta que ocurriera una especie de crepúsculo. Ya venía el calor por el oriente, arqueándose sobre la línea de los cenagales. Prácticamente la lancha había dejado de moverse, el canal había desembocado en un lago amplio y pantanoso.

El fotógrafo seguía acostado, gemía. Poco a poco el miedo de que alguien pudiera verlo fue sustituido por el miedo de que nadie lo viera, de que la lancha en vez de devolverlo a Tapiama lo arrojase más y más en el caos desolado del agua y los islotes; a veces, aun cuando conlleva sufrimiento, el contacto con los otros es preferible al terror de la soledad y de lo desconocido. Se tapó los ojos con una mano para protegerlos de la corrosiva luz grisácea que lo golpeaba desde el cielo; la otra mano se posaba entre las cenizas de la fogata de la noche anterior.

Y flotó en el más profundo silencio sobre el seno tranquilo de la laguna, sin moverse, conforme avanzaba la mañana; pero cada vez más consciente del hervidero infernal de las cumbiambas en su cerebro, un hervidero que se expresaba como una pesadilla impuesta desde fuera, ante la cual él no podía otra cosa que permanecer totalmente pasivo.

Era un espectáculo invisible cuya lógica seguía con todas las fibras de su ser, pero sin advertir claramente, ni siquiera por un instante, qué agónicos destinos estaban en juego.

A media mañana la lancha se atoró por un rato en una raíz sumergida, en un estanque muerto rodeado por mechones tupidos de vegetación, cerca de una orilla; aquí lo picaron feroces mosquitos, y por entre las altas ramas un pájaro casualmente dijo una y otra vez:

—Idigaraga. Idigaraga. Idigaraga.

Totalmente absorto en el oscuro drama que estaba desarrollándose dentro de sí, no se sintió aliviado cuando escuchó voces humanas cerca, y que alguien nadaba y chapoteaba junto a la lancha, y finalmente la asía. Sólo cuando varias personas ya estuvieron a bordo, y se acuclillaron en torno a él, murmurando, movió su mano de sobre los ojos y las miró al soslayo. Eran cinco muchachos, todos extraordinariamente parecidos entre sí, desnudos y empapados: el agua que chorreaban alcanzaba a mojar al fotógrafo.

Cerró los ojos: era una escena tan increíble. Entre tanto uno de los muchachos se arrojó al agua y regresó poco después con un coco verde, lo rajó por arriba y fue derramando gotitas de jugo sobre la cara del fotógrafo, hasta que éste pudo incorporarse un poco y beberlo a tragos; miró en torno y preguntó:

—¿Son ustedes hermanos?

—Sí, sí —respondieron a coro.

Esto sí fue por alguna razón un consuelo. “Hermanos”, suspiró el fotógrafo, y se dejó resbalar de nuevo en el lecho de cenizas. Luego añadió con desesperación, esperando que pudieran oírlo:

—Por favor, llévenme a Río Martillo.

Entonces, como interludio, el cielo se puso intensamente claro. Los muchachos remaban de regreso bajo el cielo caliente, dejándolo quejarse a su gusto. En algún momento creyó que debía tratar de explicarles que les daría setenta y cinco centavos a cada uno por las molestias que les estaba causando, pero ellos se rieron y lo volvieron a acostar.

—¡Mis zapatos! —gritó.

—No hay ningunos zapatos —le contestaron—. Estáte sosiego.

—Y cuando lleguemos a la playa —dijo jadeante, agarrando un tobillo moreno a la altura de su cara—, ¿cómo me van a llevar a Río Martillo?

—No vamos a ninguna playa —le respondieron—, sino por la ciénaga y el canal.

Siguió acostado y quieto por un momento, tratando de separarse de las irracionales que le hervían en la cabeza.

—¿Por aquí se va a Río Martillo? —preguntó sin aliento, jadeante, esforzándose por levantarse y ver algo del panorama entre el tejido de piernas y brazos morenos frente a sus ojos, y sintió una espontánea vergüenza de nuevamente aceptar la derrota. Los otros rieron y lo volvieron a acostar con gentileza; siguieron impulsando rítmicamente la lancha hacia el oriente.

—La chimenea de la fábrica —se dijeron unos a otros, señalando a la distancia con el dedo.

Su mente retrocedió a la quieta región cercana a la orilla donde el pájaro había hablado en los altos ramajes, y luego volvió a oír a los muchachos.

—Idigaraga —dijo en voz alta, imitando perfectamente la voz y el tono del pájaro.

Los otros estallaron en júbilo. Uno de los muchachos lo tomó del brazo y lo movió un poco.

—¿Conoces a ese pájaro? Es un pájaro muy chistoso: va a los nidos de otros pájaros y quiere acomodarse en ellos, y cuando los otros pájaros lo corren a picotazos se planta en alguna rama cercana del mismo árbol y dice: “Idigaraga”, que significa: Iri guaragua: “nadie me quiere”. Lo dice una y otra vez. Los demás pájaros no desean oírlo y lo corren más lejos todavía, a picotazos, hasta donde aquel pájaro sólo se escucha a sí mismo. Lo dices perfecto. Dilo otra vez.

—Sí, sí —pidieron todos—. ¡Otra vez!

El fotógrafo no quiso decirlo de nuevo. La vergüenza de haberse resignado a la derrota le preocupaba cada vez menos, y en la condición en que estaba no podía ubicar el significado preciso del pájaro, pero sabía que algún significado debía tener.

Cuando la Compañía Azucarera Riomartillense sonó un largo silbatazo para anunciar el mediodía, el sonido se extendió sobre la desolación del pantanal, como una invisible estela de humo.

—¡Las doce! —dijo uno de los hermanos.

Una gran libélula, negra y dorada, vino rozando el agua y se posó en uno de los pies descalzos del fotógrafo; sacudió dos veces sus alas y siguió su camino a tumbos, arqueando el vuelo y cayendo en picada sobre la laguna, hacia Tapiama.

—¡Dílo otra vez! —le pidieron los hermanos.

Londres, octubre de 1957

+(1).jpg)

+(1).jpg)

+(1).jpg)