↧

Las mujeres más bellas del mundo / Vanessa Paradis I

↧

Las mujeres más bellas del mundo / Vanessa Paradis II

↧

↧

Joyce / Tres cartas a Nora Bernacle

TRES CARTAS COCHINAS

DE JAMES JOYCE

A NORA BERNACLE

2 de diciembre

de 1909

44 Fontenoy Street, Dublín.

Querida mía, quizás debo comenzar pudiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche. Mientras la escribía tu carta reposaba junto a mí, y mis ojos estaban fijos, como aún ahora lo están, en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico.

Querida, no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di. ¡Sí, querida, “mi hermosa flor silvestre de los setos” es un lindo nombre¡ ¡Mi flor azul oscuro, empapada por la lluvia¡ Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalare un hermoso libro: es el regalo del poeta para la mujer que ama. Pero, a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás, como un cerdo que monta una puerca, glorificado en la sincera peste que asciende de tu trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas sonrosadas y tu cabello revuelto.

Esto me permite estallar en lagrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos o sentirte frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi polla mientras mi cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acojinada curva de tus nalgas y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos.

¡Eres mía, querida, eres mía¡ Te amo. Todo lo que escribí arriba es un solo momento o dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis versos, el amor de mis ojos, por tus extrañamente tentadores ojos llega soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Mi verga esta todavía tiesa, caliente y estremecida tras la última, brutal envestida que te ha dado cuando se oye levantarse un himno tenue, de piadoso y tierno culto en tu honor, desde los oscuros claustros de mi corazón.

Nora, mi fiel querida, mi pícara colegiala de ojos dulces, sé mí puta, mí amante, todo lo que quieras (¡mí pequeña pajera amante! ¡Mí putita folladora!) Eres siempre mi hermosa flor silvestre de los setos, mi flor azul oscuro empapada por la lluvia.

JIM

—————- o ————-

3 de diciembre de 1909

44 Fontenoy Street, Dublín.

Mi querida niñita de las monjas: hay alguna estrella muy cerca de la tierra, pues sigo presa de un ataque de deseo febril y animal. Hoy a menudo me detenía bruscamente en la calle con una exclamación, siempre que pensaba en las cartas que te escribí anoche y antenoche. Deben haber parecido horribles a la fría luz del día. Tal vez te haya desagradado su grosería. Sé que eres una persona mucho más fina que tu extraño amante y, aunque fuiste tú misma, tú, niñita calentona, la que escribió primero para decirme que estabas impaciente porque te culiara, aún así supongo que la salvaje suciedad y obscenidad de mi respuesta ha superado todos los límites del recato. Cuando he recibido tu carta urgente esta mañana y he visto lo cariñosa que eres con tu despreciable Jim, me he sentido avergonzado de lo que escribí. Sin embargo, ahora la noche, la secreta y pecaminosa noche, ha caído de nuevo sobre el mundo y vuelvo a estar solo escribiéndote, y tu carta vuelve a estar plegada delante de mí sobre la mesa. No me pidas que me vaya a la cama, querida. Déjame escribirte, querida.

Como sabes queridísima, nunca uso palabras obscenas al hablar. Nunca me has oído, ¿verdad?, pronunciar una palabra impropia delante otras personas. Cuando los hombres de aquí cuentan delante de mí historias sucias o lascivas, apenas sonrío. Y, sin embargo, tú sabes convertirme en una bestia. Fuiste tú misma, tú, quien me deslizaste la mano dentro de los pantalones y me apartaste suavemente la camisa y me tocaste la pinga con tus largos y cosquilleantes dedos y poco a poco la cogiste entera, gorda y tiesa como estaba, con la mano y me hiciste una paja despacio hasta que me vine entre tus dedos, sin dejar de inclinarte sobre mí, ni de mirarme con tus ojos tranquilos y de santa. También fueron tus labios los primeros que pronunciaron una palabra obscena. Recuerdo muy bien aquella noche en la cama, en Pola. Cansada de yacer debajo de un hombre, una noche te rasgaste el camisón con violencia y te subiste encima para cabalgarme desnuda. Te metiste la pinga en el coño y empezaste a cabalgarme para arriba y para abajo. Tal vez yo no estuviera suficientemente arrecho, pues recuerdo que te inclinaste hacia mi cara y murmuraste con ternura: “¡Fuck me, darling!”

Nora querida, me moría todo el día por hacerte uno o dos preguntas. Permítemelo, querida, pues yo te he contado todo lo que he hecho en mi vida; así, que puedo preguntarte, a mi vez. No sé si las contestarás. Cuándo esa persona cuyo corazón deseo vehementemente detener con el tiro de un revólver te metió la mano o las manos bajo las faldas, ¿se limitó a hacerte cosquillas por fuera o te metió el dedo o los dedos? Si lo hizo, ¿subieron lo suficiente como para tocar ese gallito que tienes en el extremo del coño? ¿Te tocó por detrás? ¿Estuvo haciéndote cosquillas mucho tiempo y te viniste? ¿Te pidió que lo tocaras y lo hiciste? Si no lo tocaste, ¿se vino sobre ti y lo sentiste?

Otras pregunta, Nora. Sé que fui el primer hombre que te folló, pero, ¿te masturbó un hombre alguna vez? ¿Lo hizo alguna vez aquel muchacho que te gustaba? Dímelo ahora, Nora, responde a la verdad con la verdad y a la sinceridad con la sinceridad. Cuando estabas con él de noche en la oscuridad de noche, ¿no desabrocharon nunca, nunca, tus dedos sus pantalones ni se deslizaron dentro como ratones? ¿Le hiciste una paja alguna vez, querida, dime la verdad, a él o a cualquier otro? ¿No sentiste nunca, nunca, nunca la pinga de un hombre o de un muchacho en tus dedos hasta que me desabrochaste el pantalón a mí? Si no estás ofendida, no temas decirme la verdad. Querida, querida esta noche tengo un deseo tan salvaje de tu cuerpo que, si estuvieras aquí a mi lado y aún cuando me dijeras con tus propios labios que la mitad de los patanes pelirrojos de la región de Galway te echaron un polvo antes que yo, aún así correría hasta ti muerto de deseo.

Dios Todopoderoso, ¿qué clase de lenguaje es este que estoy escribiendo a mi orgullosa reina de ojos azules? ¿Se negará a contestar a mis groseras e insultantes preguntas? Sé que me arriesgo mucho al escribir así, pero, si me ama, sentirá que estoy loco de deseo y que debo contarle todo.

Cielo, contéstame. Aun cuando me entere de que tu también habías pecado, tal vez me sentiría todavía más unido a ti. De todos modos, te amo. Te he escrito y dicho cosas que mi orgullo nunca me permitiría decir de nuevo a ninguna mujer.

Mi querida Nora, estoy jadeando de ansia por recibir tus respuestas a estas sucias cartas mías. Te escribo a las claras, porque ahora siento que puedo cumplir mi palabra contigo. No te enfades, querida, querida, Nora, mi florecilla silvestre de los setos. Amo tu cuerpo, lo añora, sueño con él.

Háblenme queridos labios que he besado con lágrimas. Si estas porquerías que he escrito te ofenden, hazme recuperar el juicio otra vez con un latigazo, como has hecho antes. ¡Qué Dios me ayude!

Te amo Nora, y parece que también esto es parte de mi amor. ¡Perdóname! ¡Perdóname!

JIM

—————– o —————

Mi Dulce y pícara putita, aquí te mando otro billete para que te compres calzones o medias o ligas. Compra calzones de puta, amor, y no dejes de rociarlos con un perfume agradable y también descolorealos un poquito por detrás.

Pareces inquieta por saber que acogida di a tu carta, que, según dices, es peor que la mía. ¿Cómo que es peor que la mía, amor? Sí, es peor en una o dos cosas. Me refiero a la parte en que dice lo que vas a hacer con la lengua (no me refiero a chupármela) y a esa encantadora palabra que escribes con tan grandes letras y subrayas, bribonzuela. Es emocionante oír esa palabra (y una o dos más que no has escrito) en los labios de una muchacha. Pero me gustaría que hablaras de ti y no de mí. Escríbeme una carta muy larga, llena de esas otras cosas, sobre ti, querida. Ahora ya sabes cómo ponerme arrecho. Cuéntame hasta las cosas más mínimas sobre ti, con tal de que sean obscenas y secretas y sucias. No escribas más. Qué todas las frases estén llenas de palabras y sonidos indecentes e impúdicos. Es encantador oírlos e incluso verlos en el papel, pero los más indecentes son los más bellos. Las dos partes de tu cuerpo que hacen cosas sucias son las más deliciosas para mí. Prefiero tu culo, querida, a tus tetas porque hace esa cosa sucia. Amo tu coño no tanto porque sea la parte que jodo cuanto porque hace otra cosa sucia. Podría quedarme tumbado todo el día mirando la palabra divina que escribiste y lo que dijiste que harías con la lengua. Me gustaría poder oír tus labios soltando entre chisporroteos esas palabras celestiales, excitantes, sucias, ver tu cuerpo, sonidos y ruidos indecentes, sentir tu cuerpo retorciéndose debajo de mi, oír y oler los sucios y sonoros pedos de niñas haciendo pop pop al salir de tu bonito culo de niña desnudo y follar, follar, follar y follar el coño de mi pícara y arrecha putita eternamente.

Ahora estoy contento, porque mi putita me dice que le dé por el culo y que la folle por la boca y quiere desabrocharme y sacarme el cimbel y chuparlo como un pezón. Más cosas y más indecentes que estas quiere hacer, mi pequeña y desnuda folladora, mi pícara y serpeante pequeña culiadora, mi dulce e indecente pedorrita.

Buenas noches, putita mía, voy a tumbarme y a cascármela hasta que me venga. Escribe más cosas y más indecentes, querida. Hasta cosquillas en el mondonguito, mientras escribes para que te haga decir cosas cada vez peores. Escribe las palabras indecentes con grandes letras y subráyalas y bésalas y restriégatelas un momento por tu dulce y caliente coño, querida, y también levántate las faldas un momento y restriégatelas por tu querido culito pedorro. Has más cosas así, si quieres, y después envíame la carta, mi querida putita de culo marrón.

JIM

——————– o —————–

Cartas Sucias de Joyce

Epílogo

La despedida de una de las tantas cartas sucias, de las cartas celosas y disparatadas que solo cabrían en un buzón bien rojo, servirá de epilogo para los fisgones de la correspondencia entre Jim y Nora. Una página fechada el 15 de diciembre de 1909, vísperas de la novena de aguinaldos en la católica Dublín. Con esto quedan claras las dulces fatigas del amante y corresponsal, el cansancio de los amores lejanos.

" (…) Querida, acabo de venirme en los pantalones, por lo que he quedado para el arrastre. No puedo ir hasta la oficina de correos a pesar de que tengo tres cartas por echar.

¡A la cama…a la cama !

¡Buenas noches, Nora mía!"

|

| Nora Barnacle |

Molly Bloom, entre sueños

16 de junio de 2004. O sea, mañana. Centenario de la primera cita amorosa de Joyce con quien iba a ser la mujer de su vida. ¡Ay, Norah Barnacle, que le perdiste luego cuando tenía 58 años, tú que fuiste para él amante, madre, confidente, inspiración, calor, risa, consuelo, alma gemela, quitapenas, ironía, estrella en su noche oscura ("tranqui, Jim, que no pasa nada, que saldremos del apuro, volveremos a Irlanda unos días y compraremos ropa barata en Moore Street para toda la familia y terminarás el libro y serás el escritor más famoso del mundo...")!

La acción de Ulises -o sea el periplo de un día y una noche de Leopoldo Bloom por un Dublin sucio, charlatán, bebedor, corrosivo y cachondo mental- se inicia, como se sabe, en la mañana de dicho 16 de junio -¡vaya homenaje a Norah!- y termina con el famoso "Sí" complaciente, escrito con mayúscula y seguido de punto final (el único del episodio), pronunciado por Molly mientras se mueve entre sueños en la cama.

Si Joyce sólo hubiera escrito aquel monólogo interior habría bastado, seguramente, para que nunca dejáramos de agradecer su aportación a la literatura, es decir a la vida. Cuando la novela se publicó en París en 1922 fue precisamente tal secuencia onírica lo que más escandalizó a los miserables puritanos de siempre, y hubo intervenciones policiales tanto en los puertos británicos como en los de Estados Unidos para proteger a los buenos burgueses de tanta procacidad y porquería. Francia había sido la responsable, una vez más, de permitir la publicación de un texto obsceno y vil, y fue objeto, en consecuencia, de la renovada vituperación de los fariseos de ultra-Mancha, los mismos que poco tiempo atrás habían machacado con trabajos forzosos a otro irlandés genial y subversivo, Oscar Wilde. Cuando, allá por los años cincuenta, servidor empezó sus estudios de español en el Trinity College de Dublín, Ulises, tres décadas después de su publicación, estaba todavía prohibido en Irlanda -no ya en Gran Bretaña- y sólo se podía conseguir bajo cuerda. Todavía me produce vergüenza ajena el recuerdo de aquella afrenta.

La Irlanda de hoy es bien diferente, y Joyce toda una gloria nacional. La celebración de Bloomsday va a ser mañana por todo lo alto, y además coincide con el final de la eficaz presidencia irlandesa de la Unión Europea. En España, entre los actos programados, hay que destacar la reposición en Madrid, por Magüi Mira, de su magnífica interpretación del monólogo de Molly, tanto más convincente por cuanto ésta vuelve una y otra vez, mientras sueña, al Gibraltar y a la Andalucía de su infancia y adolescencia, entreverándose entre sus rememoraciones subliminales numerosas frases e imágenes españolas que han sido investigadas, en Sevilla, por el gran experto en Joyce Francisco García Tortosa. Para los que protestan que Ulises supera sus más fornidos esfuerzos, nada más recomendable que empezar con dicho monólogo en la magnífica traducción de la novela debida al mismo estudioso (editada por Cátedra). Hacerlo sería la mejor manera posible de honrar al genio dublinés en esta fecha tan señalada.

|

| Nora Bernacle y James Joyce |

Joyce de noche

Por Empar Moliner

El País, 10 JUL 2004

Leo en un despacho de la agencia Efe que la casa Sotheby's ha subastado "una carta erótica de James Joyce a su amante Nora por 360.000 euros". La carta fue escrita cuando ya vivían separados, por lo que no sé si técnicamente es del todo exacto emplear la palabraamante. En el texto, parece que Joyce la llama "zorra de ojos salvajes" y le confiesa que siente por ella "un deseo ingobernable". Pero lo más sorprendente es la explicación que da la casa Sotheby's para justificar lo cara que se ha vendido la misiva: "Es interesante porque es muy explícita, a pesar de que el autor eludía generalmente todo tipo de bromas obscenas". Caramba.

Escribir "zorra de ojos salvajes" y que sientes un "deseo ingobernable" desde luego no son bromas, así que no tiene nada que ver con "eludir todo tipo de bromas obscenas". Pero aunque lo fueran. El autor escribió esa carta no para que la leyésemos nosotros, sino para que la leyera Nora. Lo normal es que la gente (y eso incluye al difunto Joyce) tenga comportamientos distintos en privado que en público. Ésta es la gracia.

El mundo está lleno de seres humanos que en público eluden todo tipo de bromas obscenas y que luego, en privado, son unos guarros. Normalmente, cuando redactas una conferencia para dictar en el Òmnium Cultural no describes posturas sexuales y, en cambio, sí las describes cuando redactas e-mails a tus amantes. Son pocas las personas obscenas en público y en privado, y esa debería ser la noticia. Imaginen que de aquí a unos años se subasta una película casera en la que un actor de culto (pongamos Keanu Reeves) está manteniendo relaciones sexuales con una mujer (pongamos yo). El señor de Sotheby's dirá que la película tiene valor porque el contenido sexual es muy explícito cuando resulta que Keanu era muy pudoroso en su trabajo y eludía los desnudos y las escenas de sexo. Pues vaya noticia. Para algo se trata de una cinta para el consumo privado de Keanu y mío. El señor de Sotheby's, al que tengo un respeto ilimitado, debería ser contratado en el programa Salsa Rosa. La justificación extraordinaria que da de la diferencia entre el comportamiento público y privado de Joyce es la misma que dieron de la locutora Encarna Sánchez cuando sacaron a la luz las cartas que le escribió a no sé quien. Vaya morro.

↧

Joyce / Bloomsday / 16 de junio de 1904

|

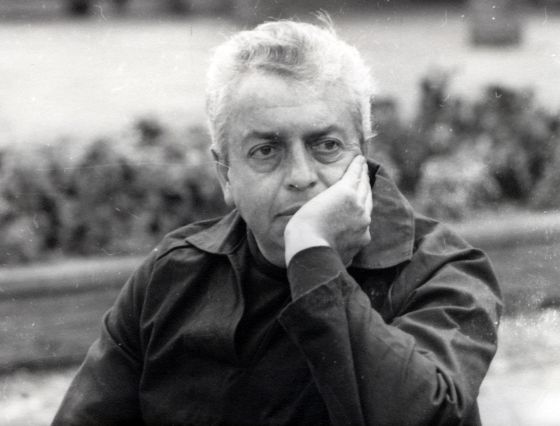

| James Joyce |

James Joyce

16 de Junio: El "Bloomsday"

Por José Luis Díaz-Granados

La noche del 16 de junio de 1904 —seis meses después de haber fracasado en su intento de publicar la novela Retrato del artista adolescente en una revista de Dublín—, James Joyce, entonces de 22 años de edad, salió por primera vez con Nora Barnacle, una sencilla camarera de hotel, inculta y atractiva, a quien había conocido días atrás.

Pasearon por una playa solitaria y de pronto, de manera inesperada, la muchacha comenzó a prodigarle al joven una serie de caricias eróticas, tan audaces y provocadoras, que marcaron para siempre la sensibilidad del dublinés. Aquel encuentro con quien se convertiría en la compañera de su vida llevó al promisorio escritor a escoger esa fecha mágica como la del día en que se desarrolla su novela Ulises, que escribiría a partir de 1914, durante siete años, de manera ininterrumpida, con pasión de poseso y en medio de las mayores dificultades.

Eran tiempos muy difíciles, no solamente por el hecho de que estaban bajo el fuego cruzado de la Primera Guerra Mundial, sino porque el joven narrador sufría la incomprensión y el rechazo sistemático de todas las editoriales y revistas literarias. Además, él y Nora tenían que andar de un lado para otro a causa del conflicto, en tanto que Joyce padecía de un creciente problema en los ojos que amenazaba ceguera, no tenía un centavo en los bolsillos y la familia crecía con la llegada de Giorgio y Ana Lucía, los dos hijos pequeños.

El libro salió publicado, luego de incontables peripecias, el 2 de febrero de 1922, precisamente el día en que Joyce cumplía sus 40 años de vida. El éxito fue inmediato, a pesar de que críticos pudibundos y guardianes del puritanismo acusaron al autor de "obsceno" y "pornográfico". Escritores y poetas de la talla de Ezra Pound lo apostaron todo por Ulises hasta el punto de conseguirle editor y crítica favorable y T. S. Eliot lo comparó con La guerra y la paz. En cambio Virginia Woolf —que había tenido acceso al manuscrito inédito—, lo rechazó de plano desde el primer momento.

En su diario, la celebrada autora de Mrs. Dalloway, calificaba el Ulises de "vulgar" y de "baja clase", algo así como "el entretenimiento de un jovencillo que se rasca con grima sus sarpullidos". Y cuando terminó su lectura anotó: "Acabé de leer Ulises y me parece un fracaso... Es un libro difuso, salobre, pretensioso y vulgar, no sólo en el sentido común, sino en el literario. Quiero decir que un escritor de primera línea respeta demasiado el acto de escribir para permitirse hacer trampas". Y la propia Nora, la compañera del escritor, comentaría que el libro seguramente "era una gran cochinada".

Ulises representa el día más largo y célebre de la historia de la literatura universal. En 18 capítulos se va desenvolviendo, a través de voces y de veces, la travesía urbana de un publicista llamado Leopoldo Bloom y las acciones imprecisas de un joven maestro de escuela de nombre Stephen Dedalus.

La inusitada novela, cuya redacción inició Joyce en Trieste, Italia, en 1914, continuó en Zurich y terminó en París en 1921, ha sido presentada desde su publicación en 1922, como una genial parodia de La odisea de Homero, desarrollada en espacios citadinos, con protagonistas nada heroicos y con una Penélope muy distante de su legendaria fidelidad.

Desde horas muy tempranas, Bloom sale de su casa luego de consentir a su bella esposa Marion (o Molly), con quien no tiene relación sexual alguna; asiste a un entierro, almuerza, vagabundea por calles y avenidas de Dublín a sabiendas de que Molly está recibiendo en ese momento a un amante; come, escucha música, pone atención a una arenga de un orador nacionalista; contempla a una bañista en la playa, visita a una amiga en el hospital y allí conoce a Dedalus, a quien acompaña hasta el sector de tolerancia; luego de un incidente con un soldado se dirigen a la casa del publicista, donde toman chocolate. Cuando Dedalus se va, Bloom, borracho, se duerme sobre el pecho de su esposa. Ella, regocijada con su romance vespertino, reinventa su trayectoria vital. Esas 60 páginas finales sin una coma, ni un sólo punto aparte y que culmina con un "Sí" por la vida, constituyen el prodigioso monólogo interior con el que, además de otras técnicas que introduce en su libro, Joyce revoluciona para siempre las estructuras del género narrativo.

Además, algunos críticos han señalado que cada episodio corresponde a un color determinado y a alguna parte del cuerpo. También se ha afirmado que la llegada de Bloom para reposar en el seno de su esposa, representa la muerte del ser humano cuando retorna al seno de la tierra.

Con la confirmación de Ulises como una de las obras fundamentales del siglo XX, escritores e intelectuales, lectores y admiradores regados por el mundo, celebran cada 16 de junio el "Día de Bloom" o el "Bloomsday". Entonces en los festejos se rememoran episodios de este insólito planeta literario, se recrea la vida y peripecias de su autor y se realizan en voz alta lecturas colectivas sin fin desde horas muy tempranas hasta poco antes de la medianoche.

José Luis Díaz-Granados (Santa Marta, 1946), poeta, novelista y periodista cultural. Su novela Las puertas del infierno (1985), fue finalista del Premio Rómulo Gallegos. Su poesía se halla reunida en un volumen titulado La fiesta perpetua. Obra poética, 1962-2002 (2003).

El día crucial del ‘Ulises’ de James Joyce

16 de junio de 1904

Fue un día de verano común y corriente, que a la postre cambió la historia de la literatura.

Por Anita de Hoyos

El Espectador, 13 de junio de 2013

James Joyce, uno de los más importantes escritores de la historia. / Archivo

James Joyce, uno de los más importantes escritores de la historia. / ArchivoEn una torre al lado del mar, el joven Stephen Dedalus discute con un amigo y le devuelve la llave quedándose sin alojamiento. Después, Stephen se entrevista con el viejo rector de un colegio para gomelos donde da clases de literatura. El viejo le paga su sueldo y le entrega un artículo sobre el peligro de la fiebre aftosa. Stephen sale a vagabundear a la playa, contempla a lo lejos la torre a la que no volverá nunca, deja que su imaginación vague sin concluir nada y regresa a la ciudad, Dublín, abandonando sobre una roca un pañuelo lleno de mocos y seguido por un bergantín de tres palos que entra al puerto.

Esa misma mañana, el señor Leopold Bloom, de profesión vendedor de anuncios, despierta en el lecho que comparte con su esposa Mary, de profesión cantante. Mr. Bloom prepara el desayuno para su mujer, se lo lleva a la cama donde le explica mal el significado de la palabra “metempsicosis” y habla con ella de libros levemente pornográficos. Después, come un jugoso riñón de cerdo, caga puntualmente, mientras lee mediocre periodismo irlandés, y sale a la calle, olvidando la llave de su casa en un bolsillo de la ropa que se puso el día anterior.

La odisea de este par de mediocres sin llave sigue su curso durante este 16 de junio cuando pasa de todo y no pasa nada. Bloom visita las oficinas del periódico donde trabaja, vaga por las calles soñando con los anuncios que piensa vender, almuerza, va a un entierro, es engañado por su mujer, se masturba mirando a una coja y asiste al nacimiento de un niño. Por su parte, Stephen da una conferencia en la biblioteca de Dublín, donde demuestra que Shakespeare es el fantasma del padre de Hamlet, habla con su hermana Dilly y se prepara para una noche de alcohol. Finalmente, Bloom y Stephen se encuentran y van a un burdel donde se emborrachan. Bloom invita a Stephen a su casa, a la que tiene que entrar por la puerta del servicio, y le da un chocolate caliente. Los dos hombres conversan y Stephen se despide de Bloom y sale a la calle, donde sospechamos que seguirá hacia el destierro. Por su parte, Bloom vuelve al sobre conyugal con su mujer adúltera y descansa. Ha viajado. El día se cierra con un mar de palabras sin signos de puntuación que ocupa 60 páginas y empieza y termina con la palabra yes.

Mal contado, esto es Ulises, la obra mayor de James Joyce, un genio que logró reunir en un libro el más profundo simbolismo y el realismo más crudo. Irónico y con la insolencia necesaria para creerse Shakespeare y pensar que tenía la capacidad de abolir el tiempo, Joyce nos dejó esta joya para ver si entendíamos que sólo asumiendo la vida con toda su mugre era posible llegar al cielo.

Durante más de un siglo, académicos, psicoanalistas y críticos de salón han destripado el Ulises y hurgado en sus entrañas buscando mensajes ocultos. Joyce se divertía estimulando esta lectura carnicera. Muerto de risa, se preocupó por difundir el atemorizante rumor de que en su novela había “algo más que lo evidente”, logrando que sus críticos se sintieran brutos y vacilaran a la hora de cuestionarlo. Esto, desde luego, no evitó que Ulises fuera censurado y que miles de ejemplares de esta novela magnífica ardieran en una hoguera atizada por funcionarios mediocres todavía más brutos que los críticos académicos. Pero esa es otra historia. En 1950 Occidente decide perdonar los pecados de su artista más grande y lo entroniza en el panteón de los inmortales. Desde entonces, ya todos tienen clara la excelsa calidad literaria de una obra que pocos han leído y nadie está seguro de entender.

Para evitar osos, cuando Valery Larbaud presentó en sociedad el Ulises lo hizo siguiendo un manual de lectura confeccionado por el mismo Joyce, donde se delataban las referencias homéricas y las partes del cuerpo humano a las que correspondían cada uno de sus capítulos. Con el tiempo, esta lectura prejuiciosa perduró y sucesivas generaciones de críticos descubrieron referencias al Talmud, al tarot, a la alquimia, al cine, al lenguaje periodístico, a Swift y a Swinburne, a anónimos poetas isabelinos. Lo aterrador es que todos estos hallazgos son reales. Joyce los puso en el texto de manera intencional logrando que el Ulises, con su avasallante dotación de treinta mil palabras distintas, no sólo sea el inventario de un idioma, sino el de una cultura.

Ulises es una novela monstruo con varios corazones, como el Kraken, y miles de ojos, como Argos. Un espanto mitológico, pero también un espanto de comedia. Joyce multiplicó con rigor de erudito los símbolos y las recurrencias con una obvia intención de burla. Le debían parecer muy graciosos los esfuerzos que haría después un ejército de incompetentes por penetrar en un texto que cifró de manera muy astuta.

A estas alturas, ya habrá más de uno que piense que me estoy tomando a Joyce a la ligera, que al acusarlo de payaso y negarme a hablar de su discurso oculto le estoy quitando méritos. Error. Joyce fue una mente superior, con todo lo que eso comporta. Para ponerlo en sus palabras: “un hombre de genio no comete errores. Sus errores son voluntarios y son puertas al conocimiento”. Así que el tono irónico que atraviesa Ulises como un relámpago es deliberado. La primera vez (me refiero a Shakespeare, of course) fue tragedia; la segunda debía ser farsa.

En Ulises nada es serio. O mejor dicho: todo es trascendente, pero es tratado de una manera que atenta contra la formalidad. No en vano Joyce era un simbolista, alguien que sabía que detrás de los actos más cotidianos se agazapa un signo capaz de abrir las puertas del más allá. Pero también era un realista, alguien que tenía claro que ese más allá arranca en este más acá que nos constituye, donde el más elevado de los pensamientos y la más atroz de las pasiones son meras reacciones químicas. Como decía Paul Eluard: hay otro mundo, pero está en éste.

Por eso, las discusiones sobre el “monólogo interior”, el laberinto, las llaves perdidas, Ícaro y su mujer pájaro, los cuernos de Shakespeare, la influencia de la escolástica o la canción de las sirenas, no sólo son inútiles, sino aburridas. Joyce se burló de todo eso al hacer su pregunta definitiva: “¿Qué nombre usó Ulises cuando vivió entre las mujeres?”. No lo sabremos nunca. Todo es tan incierto que dan ganas de vomitar, pero vayámonos acostumbrando porque el tiempo de las respuestas fáciles pasó. Estamos condenados a la penumbra.

Entonces, es mejor leer Ulises sin pretensiones hermenéuticas. Dejarnos ir y ya, sin pensar tanto. Así entenderemos de una que esta novela espléndida nos propone un desafío elemental: disfrutar con la prosa de alguien que está colocado en el umbral de los sueños, un mediador entre este mundo y el otro que sabe que no estamos condenados a la ceguera, sino apenas a la penumbra, y que es posible conocer la luz y ser iluminados por su recuerdo. Porque, ya entrados en gastos, hay que admitirlo: existe un momento de excepción deslumbrante en que las contradicciones de nuestra vida miserable desaparecen. Se llama epifanía y Joyce tuvo la suya y todos merecemos la nuestra.

Entre otras cosas, porque el 16 de junio de 1904 tal vez sí sucedió algo especial. Joyce conoció a Nora una semana antes, el 10 de junio de 1904. Nora Barnacle, la mujer pájaro que lo llevaría volando lejos del laberinto de Dublín y sería su musa durante 35 años. Su esposa, su única patria, que le dio una familia, garantizó la existencia del Ulises, que yo escriba estas páginas y que ustedes las lean en este momento. Todo esto porque tal vez, sólo tal vez, James y Nora hicieron el amor bajo los rododendros ese día de verano que parecía tan común y corriente.

El Espectador

El Espectador

16 DE JUNIO:

TODOS DUBLINESES

Un “Bloomsday” en las calles de Joyce

Desde hace cosa de 57 años, cada 16 de junio Dublín se llena de “canotiers”, pajaritas y gafas de montura circular para rendir homenaje a la ópera magna de James Joyce, un “Ulises” que a la sazón transcurre a lo largo de esa jornada y a lo ancho de esas calles en recuerdo de la primera cita que el genio irlandés mantuvo con su futura mujer, Nora Barnacle. Riñones cocidos, caminatas, lecturas y “pubs”, muchos “pubs”, constituyen el menú de una jornada que este 2011 vivimos sobre el terreno.

Por MILO J. KRMPOTIC

Me encanta el sabor a riñones por la mañana. Pero no es exactamente así, claro. Pese a la delicadeza con que están cocidos, pese a la ausencia de sabores extremos, me cuesta concebir su ácida blandura a tan temprana hora y el trago de zumo de naranja con que los bajo tampoco acaba de ayudar. Sucede que la perspectiva de conquistar un Bloomsday sobre el terreno, en las mismas calles de Dublín que el 16 de junio de 1904 ampararon el tan ficticio como homérico deambular de Leopold Bloom, sí justifica la épica con que afronto el comienzo de la jornada. Pasan pocos minutos de las ocho y el primero de los tres turnos con que The Gresham Hotel homenajea (a 23 euros el cubierto) el desayuno del Ulises de Joyce luce una media entrada. Los otros dos sí han colgado el cartelito de sold out, pero éste es quizá, por coincidencia de horarios entre literatura y realidad, el que congrega a los más puristas seguidores de la ópera magna del siglo XX. En pleno siglo XXI: las gafas de montura redonda que lucen los treintañeros en la mesa a mi derecha invitan a pensar en una convención de seguidores de cierto alumno de Hogwarts. Luego uno vuelve a reparar en las pajaritas y chaquetas de tweed y canotiers, en la avanzada edad de no pocos comensales, en los platos rebosantes de riñones, salchichas, huevos revueltos, beicon y morcilla (aquí rebozada en cereal) y se pone de nuevo en situación: Joyce.

Durante los siguientes cuarenta minutos, un elenco de ocho actores (en algún momento pienso que son más, pero a la postre se trata de público disfrazado que avanza entre ellos camino del self-service) pone en escena diversos episodios de la obra más comentada a la par que menos leída del mundo mundial. Dos ideas acuden a mi mente. A la primera se le suman los animadores del pub crawl de la tarde-noche anterior, una pareja que declamaba a Oscar Wilde lo mismo que interpretaba el Godot de Beckett, y me lleva a preguntarme cuántos dublineses, dueños de una vocación artística o no, pondrán un plato de patatas rellenas en la mesa familiar gracias al extraordinario legado literario de su ciudad. La otra tiene que ver con el capítulo de El desguace de la tradición (Cátedra) donde Javier Aparicio Maydeu explica el Ulises en clave de broma infinita desde la forma y parodia en el fondo, pues eso es lo que trasluce la troupe del Gresham: comedia prácticamente bufa puntuada por instancias de gran musicalidad y una endiablada técnica vocal a la hora de lidiar con aliteraciones y neologismos. El monólogo final de Nora Bloom, a tres voces, nos recuerda que Joyce escogió el 16 de junio de 1904 como escenario de la novela por tratarse de la fecha en que por vez primera mantuvo una cita con su futura mujer, Nora Barnacle. De paso, nos invita a dejar atrás los restos de desayuno irlandés para salir a la calle O’Connell, presidida desde hace ocho años por una monumental aguja metálica de 121 metros de altura, y emprender la marcha hacia el James Joyce Centre.

![]()

Con la política hemos topado

El ministro de Cultura ha decidido madrugar y, por aquello de la seguridad en tiempos del 15M, no podemos acceder aún al interior del Centro. Así, durante los siguientes veinte minutos realizamos un completo inventario de su tienda de regalos: seis ediciones del Ulises (entre los 6 y los 28 euros de precio), DVDs de las adaptaciones cinematográficas de la obra joyciana (debemos recordar las restricciones de equipaje en cabina de RyanAir para no hacernos con las versiones de Joseph Strick del Retrato… y el mismo Ulises, quizá incluso con la doblemente crepuscular Los muertos de John Huston), tazas y camisetas atravesadas por la leyenda “Stately” (que es a la verde Irlanda lo que “En un lugar de la Mancha” a la piel de toro; esto es, el punto de partida de un trayecto sin par pero también una cita al alcance de cualquiera)…

La constante afluencia de grupos nos devuelve a la calle y allí, sin comerlo ni beberlo, nos plantamos como figurantes de lujo en la filmación del discurso bloomsdayano del senador David Norris, quien además de haber impartido clases sobre la obra de Joyce en el Trinity College logró en 1988 acabar con la ley antihomosexual que provocó la caída en desgracia de Wilde y, por cierto, es candidato a la presidencia de Irlanda en las elecciones del próximo mes de octubre. “Todos pertenecemos a la familia Joyce”, clama el político. Y, cuando acto seguido pide un aplauso para Robert Joyce, sobrino nieto del escritor con quien nos cruzaremos en otras dos ocasiones a lo largo del día, decidimos que quizá lleva razón, pero que sin duda algunos miembros de la familia Joyce son más sanguíneos que otros. Y la duda planea sobre nuestras cabezas: ¿nos aguarda la experiencia de topar con Vila-Matas o alguno de sus secuaces de la Orden del Finnegans? Les avanzo la respuesta por si no les apetece llegar hasta el final del artículo para averiguarlo: sí, pero sólo en las páginas de El País del día siguiente, artículo de Juan Cruz mediante.

A la voz de “estos son los periodistas españoles” (la guía nos cuida cual polluelos y se encarga de que el padrinazgo de la Oficina de Turismo de Irlanda dé siempre sus frutos), pasamos por delante del público que guarda ordenada cola y nos franquean por fin la entrada al Centro. No hay tiempo para plantarse ante cada uno de sus paneles audiovisuales, por lo que realizamos la visita en menos de un cuarto de hora. Comenzamos refocilándonos por lo bajo al descubrir el segundo nombre de Joyce: Augustine. Continuamos, bajo un retrato de Mary Murray, decidiendo que el escritor salió a su madre. Y, por no extralimitarnos en el apartado de trivialidades de esta crónica, terminamos identificando tres elementos, uno por planta, como hallazgos más reseñables: en orden creciente de importancia, la exposición fotográfica de Motoko Fujita (imágenes para las que podría haberse inspirado lo mismo en Bohumil Hrabal que en Joyce, pero que ciertamente se nos antojan atractivas); la reproducción de una de las habitaciones, con su cama incluida, en las que el dublinés escribió a lo largo de siete años y a lo ancho de tres países el Ulises, y la puerta original del número 7 de la calle Eccles, domicilio en la ficción del bueno de Leopold Bloom. Un rato después, ya en pleno tour guiado por los escenarios del libro, descubriremos que donde Dublín decía 7 hoy dice 78 y que la llamada Bloom House, de llamativa entrada amarilla, acoge actualmente una clínica especializada en cirugía láser.

![]()

La hora del gorgonzola

Tras la independencia y la partida de la población británica, Irlanda se descubrió poseedora de un montón de iglesias protestantes prácticamente vacías. La de St. Andrew vuelve a recibir, desde 1995, centenares de miles de visitantes al año, con el truco de que se ha reconvertido en sede de la Oficina de Turismo. Igualmente frecuentada se ve la de St. Mary, que en 1761 amparó el matrimonio de Arthur Guinness, patrón laico de la ciudad, y cuya nave y sacristía están ocupadas ahora por el popular restaurante The Church (la cripta, previa retirada de diversos restos humanos, hace las veces de almacén). Y la de St. George, en uno de los extremos de Eccles, dueña por tanto del campanario que le indicaba la hora a Bloom, exhibe en cambio, atravesando la columnata frontal, un inmenso cartel que reza: “Se alquila”. Inevitable que su majestuosa y melancólica presencia nos distraiga de las explicaciones del guía del tour a pie, quien se dirige ya hacia Hardwicke Street para mostrarnos la carnicería donde el héroe de Joyce compraba sus riñones, la farmacia a la que acudía a que le curaran una herida y, girando ya por O’Connell, el pub Mooney’s Wine and Spirits donde remojaba el gaznate.

La hora de la comida nos encuentra a las puertas de otro pub, el Davy Byrnes de Duke Street, escenario donde Leopold Bloom almuerza un bocadillo de gorgonzola. Atenuado el sentido épico tras tanta caminata, nos preguntamos si debemos sumar algo de queso verde al tempranero desencuentro con los dichosos riñones cocidos cuando la guía acude en nuestra ayuda con una interesante maniobra de distracción: ha dado con un enviado especial de la radio nacional irlandesa, la RTE, y le ha hecho ver el interés de pulsar la opinión de la prensa española sobre el Bloomsday.

No hay exceso de humildad en la constatación de que el diálogo que sigue resulta tirando a intrascendente. ¿Hemos leído el Ulises? Pues a trozos, tal y como recomienda Javier Aparicio Maydeu, aunque cabe admitir que esos trozos no han sido ni muy numerosos ni especialmente contundentes. ¿Y consideramos importante la interrelación entre el libro y Dublín? Para Dublín, desde luego que sí: no en vano venimos de recorrer su zona noble (los pubs del Temple Bar quedan para la noche) como parte de un ritual urbano-literario que, 57 ediciones después, provoca la devoción de no pocos nativos y la alborozada visita de otros tantos extranjeros.

Inevitable remitirse, llegado ese punto de nuestro discurso, a dos de los personajes que media hora antes habíamos encontrado protagonizando la sesión de lectura non-stop que suele tener lugar bajo la pérgola del parque de St. Stephen’s Green. El primero fue Joe Duffy, presentador de la propia RTE, quien celebró que su fenomenal acento irlandés resultara por una vez adecuado a las circunstancias y acto seguido se lanzó a recitar, contemporáneo él, con un iPad como guía. Y el segundo fue el embajador finlandés en Irlanda, señor Pertti Majanen, quien nos deleitó con la primera página del Ulises tal y como suena traducida a su idioma natal. No resulta descartable que las 150 personas que componíamos su audiencia en ese momento experimentáramos un escalofrío mientras pensábamos al alimón: “¿Que el Ulises te parece difícil? Pues toma dos cucharadas…”.

![]()

“Sí quiero Sí…”

Dos fueron, entre los siglos XVIII y XIX, las grandes hambrunas irlandesas. Sus responsables: el frío extremo de la temporada 1740-41 y el mildiu de la patata. Sus víctimas, el citado tubérculo y, por extensión gastronómica, una población que entre 1845 y 1852 perdió a dos millones de habitantes, la mitad fallecidos y la otra mitad emigrados. A día de hoy se considera que en Estados Unidos hay cerca de 37 millones de personas con sangre irlandesa. La isla, en cambio, se mantiene en los 6.200.000, contando con el millón y medio del aún británico Ulster. Cuatro gatos, sí, como cuatro son también sus literatos galardonados con el Premio Nobel: Yeats, Bernard Shaw, Beckett y Seamus Heaney. Joyce no figura entre ellos, ni falta que le hace para proyectar su sombra sobre un país orgulloso de su herencia artística y dueño, muy posiblemente, del mayor número de instrumentos musicales por metro cuadrado de suelo europeo.

Tras una escapada a las tiendas de la peatonal Grafton Street (escenario hace tres décadas de los pinitos callejeros de U2), tras visitar también la maravillosa exposición del Book of Kells en el Trinity College, nos dirigimos a Gallagher’s, en pleno Temple Bar, para degustar los tradicionales boxties, o panqueques de patata. Hace varias horas que los canotiers, por recurrentes, han dejado de ser noticia. Y la lluvia que persistentemente ha caído durante la tarde ha hecho que nuestra posible caminata hasta la torre Martello, allí donde el majestuoso y orondo Buck Mulligan ejerce el noble arte del afeitado en clave de misa católica para dar inicio al Ulises, se haya quedado en un paseo por los Docklands amenizado por ese Centro de convenciones con forma de jarra de pinta.

No ha anochecido del todo, caprichos del estío septentrional, cuando dejamos la casa de Oscar Wilde a un lado para alcanzar el hotel que nos hospeda. Desde la vecina Merrion Square nos llega el aroma de las rosaledas y los jazmines y los geranios y las chumberas, fragancia literaria que nos desarma definitivamente y, retomando el espíritu satírico de la obra, nos lleva, ya en la habitación, sí, a extraer de la maleta nuestro volumen del Ulises, sí, a estrecharlo entre nuestros brazos y apretarlo contra el pecho, a sentir sí su corazón desbocado y a susurrarle te leeré, en todos los fragmentos del mundo te leeré, sí quiero Sí…

↧

Joyce / Dublín en el Bloomsday

Joyce acude al rescate de Dublín en el Bloomsday

Fiesta e ironía anticrisis en la conmemoración anual del día en que el autor irlandés situó la acción de su 'Ulises'

Juan Cruz Dublín 17 JUN 2011

Es el Bloomsday de la crisis.La novela de James Joyce Ulises, que detuvo para la historia la ciudad de Dublín en el día 16 de junio de 1904 desata, desde 1954, una celebración insólita en la capital de Irlanda.Este año no han faltado los desayunos con riñones, las parrandas callejeras que recitan los textos de Joyce; no falta el humor tan joyceano, ni las excursiones de escolares pulcros, vestidos como hace un siglo, hasta la mítica Torre Martello.No falta nada, pero sobre Dublín hay un manto de parálisis que Joyce describió y que regresa con él como un símbolo de esta fiesta. Aunque haga sol, y ayer vino y se fue, y volvió otra vez. Este Bloomsday, al que hace seis años se sumó una insólita troupe de escritores españoles, es el año de la crisis, el año del desorden mundial que a Irlanda le ha dado en el hígado, o en los riñones.Los escritores españoles que vienen a Dublín a celebrar el Bloomsday, y que ayer tarde realizaron junto a la Torre Martello sus ritos de la Orden de Finnegans, le pusieron a este Bloomsday el apodo de "Lo Desorden". Como dice Enrique Vila-Matas, cuya reciente novelaDublinesca es una especie de vademécum de la Orden, ese "Lo" es como el "Lo Pelat del ex futbolista De la Peña". Pero aquí significa la evidencia "de que vivimos la consecuencia de los egoísmos mundiales, que han creado un orden perverso".Eso lo dice Malcolm Otero, el editor de la Orden, a la que también pertenecen los escritores Eduardo Lago (el autor de [sic] el emblema de este año: "¡Vila Lo Desoden!"), Antonio Soler y Jordi Soler. Ellos coinciden: Joyce creó un orden con el Ulises, edificó su novela sobre los hombros de Leopold Bloom, "un héroe de la modernidad", y lo hizo vivir en una sociedad a la que tuvo que enfrentarse como Don Quijote y como Sancho a la vez. Anthony Burgess, un antecedente ilustre de esta visión, lo dijo en esta línea: "Bloom es todos los hombres modernos".Pues si este hombre moderno es, en efecto, un irlandés afectado por Lo Desorden que estamos viviendo, ayer estaba en las calles de Dublín, "en medio de una ciudad que se salvó de su destrucción", decía Vila-Matas, "gracias a que de pronto ya no se construyó más". Así que, paradójicamente, lo poco que quedaba de la geografía del Ulises se mantuvo merced a la crisis que ahora acogota al Bloom que son los irlandeses.Ese espíritu ante la crisis no está exento de la fiesta. "Aunque los irlandeses no somos como otros europeos: nosotros ponemos cara de preocupación y luego pedimos otra copa". Quien nos decía esto, junto al David Byrne, el pub más emblemático de los sitios de Ulises, estaba al frente de un coro que llamaba la atención sobre los que han llevado al paro al 15% de la población y al país al cesto de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España).Decía este hombre, John Bissett, un trabajador comunitario que llevaba su Ulises en la mano: "La gente está deprimida, el capitalismo financiero nos ha puesto con la soga al cuello, y además no nos da margen para sacar al país del atolladero". Este será "el invierno de nuestro descontento", "será un tiempo muy severo para muchísima gente que en Navidad no tendrá cómo calentarse". ¿La solución? "No al FMI, que se vaya Trichet, que se acabe el socialismo para los ricos".Todo eso que se decía con palabras ante el pub de Bloom lo decían los devotos de Joyce que paseaban con pancartas en las que se leían sucesivamente estas palabras que imitan el estilo del Ulises: "La señora Bloom dice sí a la justicia económica y el señor Bloom dice no al FMI y al rescate capitalista".¿Afecta esto al humor de la fiesta?. "No, a Bloom no se lo puede vencer", me dijo Daithi Downe, un joyceano que trabaja para un servicio que atiende a los que no tienen dónde vivir.Los españoles de la Orden de Finnegans hicieron de su pasión por Joyce una jornada gozosa. Ellos gritan, antes de sus lecturas: "¡Gracias! Qué grandes estamos esta mañana". Estuvieron en todas las ceremonias, leyeron con los joyceanos, y armaron dama de la orden (hasta ahora no había mujeres) a Maura Walsh, la carnicera más elegante de Dublín. No pudieron cumplir el rito ni con Ray Loriga ni con Marcos Giralt Torrente, que por una u otra razón no fueron a Dublín. Fueron "espumados", que es una manera de "tacharlos un poco" de la Orden. La Orden no permite desórdenes, como Joyce, por cierto.

![]()

Es el Bloomsday de la crisis.

La novela de James Joyce Ulises, que detuvo para la historia la ciudad de Dublín en el día 16 de junio de 1904 desata, desde 1954, una celebración insólita en la capital de Irlanda.

Este año no han faltado los desayunos con riñones, las parrandas callejeras que recitan los textos de Joyce; no falta el humor tan joyceano, ni las excursiones de escolares pulcros, vestidos como hace un siglo, hasta la mítica Torre Martello.

No falta nada, pero sobre Dublín hay un manto de parálisis que Joyce describió y que regresa con él como un símbolo de esta fiesta. Aunque haga sol, y ayer vino y se fue, y volvió otra vez. Este Bloomsday, al que hace seis años se sumó una insólita troupe de escritores españoles, es el año de la crisis, el año del desorden mundial que a Irlanda le ha dado en el hígado, o en los riñones.

Los escritores españoles que vienen a Dublín a celebrar el Bloomsday, y que ayer tarde realizaron junto a la Torre Martello sus ritos de la Orden de Finnegans, le pusieron a este Bloomsday el apodo de "Lo Desorden". Como dice Enrique Vila-Matas, cuya reciente novelaDublinesca es una especie de vademécum de la Orden, ese "Lo" es como el "Lo Pelat del ex futbolista De la Peña". Pero aquí significa la evidencia "de que vivimos la consecuencia de los egoísmos mundiales, que han creado un orden perverso".

Eso lo dice Malcolm Otero, el editor de la Orden, a la que también pertenecen los escritores Eduardo Lago (el autor de [sic] el emblema de este año: "¡Vila Lo Desoden!"), Antonio Soler y Jordi Soler. Ellos coinciden: Joyce creó un orden con el Ulises, edificó su novela sobre los hombros de Leopold Bloom, "un héroe de la modernidad", y lo hizo vivir en una sociedad a la que tuvo que enfrentarse como Don Quijote y como Sancho a la vez. Anthony Burgess, un antecedente ilustre de esta visión, lo dijo en esta línea: "Bloom es todos los hombres modernos".

Pues si este hombre moderno es, en efecto, un irlandés afectado por Lo Desorden que estamos viviendo, ayer estaba en las calles de Dublín, "en medio de una ciudad que se salvó de su destrucción", decía Vila-Matas, "gracias a que de pronto ya no se construyó más". Así que, paradójicamente, lo poco que quedaba de la geografía del Ulises se mantuvo merced a la crisis que ahora acogota al Bloom que son los irlandeses.

Ese espíritu ante la crisis no está exento de la fiesta. "Aunque los irlandeses no somos como otros europeos: nosotros ponemos cara de preocupación y luego pedimos otra copa". Quien nos decía esto, junto al David Byrne, el pub más emblemático de los sitios de Ulises, estaba al frente de un coro que llamaba la atención sobre los que han llevado al paro al 15% de la población y al país al cesto de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España).

Decía este hombre, John Bissett, un trabajador comunitario que llevaba su Ulises en la mano: "La gente está deprimida, el capitalismo financiero nos ha puesto con la soga al cuello, y además no nos da margen para sacar al país del atolladero". Este será "el invierno de nuestro descontento", "será un tiempo muy severo para muchísima gente que en Navidad no tendrá cómo calentarse". ¿La solución? "No al FMI, que se vaya Trichet, que se acabe el socialismo para los ricos".

Todo eso que se decía con palabras ante el pub de Bloom lo decían los devotos de Joyce que paseaban con pancartas en las que se leían sucesivamente estas palabras que imitan el estilo del Ulises: "La señora Bloom dice sí a la justicia económica y el señor Bloom dice no al FMI y al rescate capitalista".

¿Afecta esto al humor de la fiesta?. "No, a Bloom no se lo puede vencer", me dijo Daithi Downe, un joyceano que trabaja para un servicio que atiende a los que no tienen dónde vivir.

Los españoles de la Orden de Finnegans hicieron de su pasión por Joyce una jornada gozosa. Ellos gritan, antes de sus lecturas: "¡Gracias! Qué grandes estamos esta mañana". Estuvieron en todas las ceremonias, leyeron con los joyceanos, y armaron dama de la orden (hasta ahora no había mujeres) a Maura Walsh, la carnicera más elegante de Dublín. No pudieron cumplir el rito ni con Ray Loriga ni con Marcos Giralt Torrente, que por una u otra razón no fueron a Dublín. Fueron "espumados", que es una manera de "tacharlos un poco" de la Orden. La Orden no permite desórdenes, como Joyce, por cierto.

Canciones, lecturas y pintas de cerveza para celebrar a Joyce

Francesco Manetto Madrid 17 JUN 2007

El 16 de junio de 1904, Dublín amaneció soleado. Al menos en una de las novelas más representativas del siglo XX. En las páginas de Ulises,del escritor irlandés James Joyce, Leopoldo Bloom y Stephen Dedalus vagan por la ciudad de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. Ayer, en cambio, Madrid estuvo cubierto de nubes. Pero la lluvia no deslució las celebraciones del Bloomsday, el día en que, desde 1954, decenas de miles de aficionados a Joyce recuerdan en todo el mundo las hazañas de sus héroes literarios. Eso sí, los más de 2.000 irlandeses residentes en la capital se tuvieron que conformar con un Irish Pub del centro.

"Después de San Patricio, éste es el día más importante para Irlanda. No es exactamente una fiesta nacional, aunque sí es una gran cita cultural internacional", explicaba ayer Peter Gunning, embajador de ese país en España. Junto a él, centenares de personas homenajearon al escritor, pinta en mano o vistiendo las camisetas verdes de la selección nacional de fútbol,

Para todos los auténticos forofos de la novela y los que no consiguieron pasar de las primeras páginas -"desde luego, el libro es bastante complicado", confesaba un grupo de chicas-, los actores interpretaron, en inglés y español, algunos de los pasajes más representativos de esaOdisea. La noche de Molly Bloom, el atrevido desayuno de "riñones de cordero a la parrilla" de Leopoldo Bloom, el capítulo dedicado a Circe, la discusión sobre Hamlet...

Entre una lectura y otra, organizadas en Madrid desde 2004 por Ray Smith y en las que participó también Beatriz Villacañas, profesora de la Universidad Complutense, algunos músicos añadieron un toque musical a la velada. Garrett and Colleen interpretaron, por ejemplo, un tema basado en el capítulo de Penélope que recordaba With or without you,

la canción de otra gloria nacional irlandesa: el grupo U2. Y, tal vez, alguno de los asistentes tuvo ayer la cita más importante de su vida. Igual que el mismísimo Joyce, quien, según la leyenda, eligió para su novela la fecha de una cita que tuvo con la camarera Nora Barnacle: precisamente el jueves 16 de junio de 1904.

Aromas de ausencia

Ian Gibson 22 JUNIO DE 2004

Lo primero que llama la atención son las fundas. La Isla Esmeralda se precia de ser un país literario, como se sabe, pero uno no estaba al tanto de que en los respaldos de los asientos de Aer Lingus figuran páginas de un raro y abigarrado manuscrito compuesto de frases sueltas de distintos autores, en alucinante mezcolanza de inglés y de celta. ¡Es demasiado! Con lectura tan peregrina ya nos fuimos preparando, al poco de despegar el avión rumbo a Dublín y los fastos del centenario del Bloomsday, para sumergirnos en el mundo enmarañado de Ulises y sus múltiples variantes y ediciones, dilucidadas en la magna exposición de la Biblioteca Nacional de Irlanda.

Dublín ha sido estos días una fiesta joyceana: conferencias, recitales, teatro al aire libre, un desayuno multitudinario para 10.000 comensales, simposios... y, por supuesto, infinitas conversaciones en torno al hombre y su obra. El 16, Bloomsday, le tocó a la capital un espléndido día mediterráneo -mar azul, cielo despejado y un sol que enrojecía la delicada piel de los incautos-, y las gentes acudieron masivamente a la torre de Sandycove donde, al borde de las olas "verdemoco", Joyce vivió los seis turbulentos días que inspiraron el primer capítulo de su genial novela. Entre los fans del escritor que hormigueaban por allí había un grupo de españoles que comentaban, animados, las alusiones a Andalucía contenidas en el monólogo de Molly Bloom ("hasta alude a Sierra Nevada", subrayaba uno de ellos).

Nada más aleccionador, para saber apreciar lo que tenemos cerca, que algunos días fuera. Tal vez sobre todo si, tras largo tiempo, uno regresa a su lugar natal. En Dublín fue imposible no pensar en el Machado que, veinte años después de abandonar Sevilla, vuelve un día a franquear la cancela de las Dueñas. ¿Qué sentiría entonces? El poema número VII de las Poesías completas algo nos dice al respecto. La fuente del patio no ha desaparecido, está todavía el limonero lánguido, pero hay en el ambiente un "aroma de ausencia" que hace imposible que el "yo poético" pueda captar, pese a sus esfuerzos, más que recuerdos convencionales. En otro poema temprano, y con evidente alusión a Freud, Machado afirma que "de toda la memoria / sólo vale / el don preclaro de evocar los sueños". Sospeché en Dublín que apenas exagera.

La presencia española actual en la capital irlandesa se acrecienta conLa pelota vasca, que se está proyectando en la Filmoteca, y la reciente inauguración en la Galería Nacional, tras su éxito en El Prado, de los estupendos bodegones de Luis Meléndez. Nunca hubo panes e higos como los suyos, y esta coliflor da ganas de sentarse ya a la mesa. Se le augura a la exposición un éxito de público (La ironía, una vez más, es que el pintor murió pobre y desconocido.)

Después del Bloomsday volvió el tiempo veraniego habitual en Irlanda, y hubo que conformarse con los sunshowers, la mezcla de lluvia y sol que ha inmortalizado, en su versión inglesa, T.S. Eliot, y que es tan característica de Erin como el sirimiri del Norte español. He de confesar que en Dublín, pese a sus muchos atractivos, he soñado, como Molly, con el luminoso Sur.

Dublín bebe, come y ríe a cuenta de Joyce

La ciudad se convierte en una fiesta literaria y gastronómica por el centenario del Bloomsday

Miguel Mora Dublín 17 JUN 2004

Miles de dublineses revivieron ayer la jornada del judío Leopold Bloom del 16 de junio de 1904 narrada por James Joyce en Ulises. La celebración del centenario del Bloomsday fue una fiesta literaria y gastronómica en la que abundaron los disfraces de Leopold y Molly Bloom, la música y el humor. Fue una celebración a lo grande en la que lectores y aficionados recordaron a Joyce, que situó su novela el mismo día en el que conoció a Nora Barnacle y que no publicó hasta 1922 en París. En Madrid, el Círculo de Bellas Artes acoge hasta el 31 de julio la exposición Joyce y España, que aporta documentos inéditos y descubre la relación que el escritor mantuvo con autores y artistas españoles.

Mitad fiesta literaria, mitad verbena popular glotona y borrachuza, Dublín celebró ayer el centenario del Bloomsday por todo lo alto bajo un sol y un calor impropios de su fama y entre carcajadas, lecturas, disfraces, teatro callejero, larguísimas colas para trincar bocadillos de casquería surtida y música como le gustaba a Leopold Bloom. Entre la morcilla con mostaza, beicon con salchichas y los inevitables toneles de cerveza Guinness, la capital irlandesa se puso ciega a conmemorar los cien años de las odiseas dublinesas de Bloom y Stephen Dedalus. Fue una fiesta espléndida sin miedo al ridículo ni caídas en lo pomposo ni lo solemne y en la que participaron miles de personas que tomaron del Ulises su parte más accesible, su lado más humorístico, esos monólogos y diálogos del habla local tan sabiamente dibujados por Joyce, y toda la tramoya satírica que el autor utilizó para retratar a unos paisanos que, por lo visto, siguen siendo los mismos.

La celebración trata de reproducir cada año con exactitud erudita el recorrido callejero de casi 29 kilómetros, ocho de ellos a pie, que realizó el pobre Bloom en apenas 18 horas, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la madrugada del día siguiente. Joyce situó la acción el 16 de junio porque fue ese día el que conoció a la que sería su mujer, la camarera de hotel Norma Barnacle. Así que a las ocho en punto unos fanáticos heroicos se bañaron en el mar de Irlanda junto a la torre Martello, en Sandycove, a nueve millas del centro de Dublín, y luego, una vez vestidos, pasaron a hacinarse en las estrecheces de la torrecilla para comenzar la lectura de la novela por el principio: cuando Buck Mulligan aparece vestido con una bata amarilla y se afeita mientras habla con Dedalus en la azotea de esa misma torre que hoy es un museo minúsculo.

Sólo media hora después empezó el desayuno pantagruélico a lo largo de toda la calle North Grate George, en el puro centro de la ciudad, donde tiene su sede el James Joyce Center. A esa temprana hora, cientos de personas estaban ya de romería y dándole a la Guinness como si fueran las tres de la mañana. Había señoras disfrazadas de Molly Bloom, señores con el bombín ridículo de Leopold, un señor que había venido andando desde Cork (cinco días de viaje) para celebrarlo, un clónico de Joyce con el parche y el monóculo negro en el ojo izquierdo, unos señores muy trajeados leyendo dentro la novela a toda pastilla como si se la supieran de memoria, una Molly metida en una cama paseando lujuriosa con la cama a cuestas, unos actores estupendos interpretando fragmentos de la novela en diversos escenarios, uno de ellos un autobús patrocinado por la marca de salchichas preferida del protagonista de Ulises.

Desde el piso alto del autobús se asomó de repente una pelirroja guapísima de ojos azules. Era la enésima Molly Bloom, pero ésta recitaba con verdadero talento: "Le di todo el placer que pude". Son las últimas páginas de Ulises. Molly habla de Ronda, del barco perdido en Algeciras, de las castañuelas, de las chicas andaluzas y del moro guapísimo que la puso contra la pared: "Yes". Poco después, la actriz bajó del autobús: "Me llamo Sarah Jane Shields. Soy de Dublín y llevo cinco meses ensayando este monólogo y otro más. Es el segundo año que vengo, pero éste es mucho mejor que el anterior. Hay muchísima más gente".

Por el cielo grazna una gaviota, en una esquina hay unos títeres centenarios, bastantes señoras que se aproximan mucho, tenderetes con

merchandising, una caja con los 22 CD del Ulises leído, varios bebés rollizos y dos niñas siniestras con una muñeca -"la pobre se va a morir mañana de tuberculosis", dicen-. Las más graciosas son tres Mollys talluditas más anchas que largas:

-Me siento como si tuviera cien años menos, creo que pertenezco a aquella época más que a ésta.

-A mí también me hubiera gustado ser Molly, pero no hace falta. Todas las dublinesas tenemos su espíritu, somos muy terrenales.

-Sobre todo tú, princesa.

A las diez en punto llega la presidenta de la República, Mary McAleese. La aplauden un poco, se meten en el edificio y la invitan a "unos riñones de cordero con leve aroma a orina", y también a mantequilla amarilla, embutidos, mazapanes... La fiesta es un rito laico y cachondo, relajado y pacífico, excéntrico y muy divertido. ¿Qué pensaría Joyce si lo viera? "Probablemente, se descojonaría", dice Jeremy Tallin, un cineasta inglés que vive en Finlandia y ha venido a rodar un documental sobre el centenario. "Ayer fui a la perfumería donde compra el jabón un personaje de la novela y me di cuenta de que es un libro para enfermos, para especialistas y fanáticos. De repente llegó un tipo a comprar ese jabón, y luego otro a lo mismo, y allí estábamos los tres hablando como unos perturbados sobre el puto jabón del Ulises. Ridículo, tío, totalmente ridículo".

En fin, quizá un poco, sobre todo si nos imaginamos la traducción española del asunto con las fuerzas vivas disfrazadas el día del Quijotey los académicos tomando queso manchego alrededor de los molinos. Pero el caso es pasarlo bien un rato, devolver algo de cariño a la gloria nacional que tanto prestigio ha dado a las letras de su país y tantos beneficios y turistas a su economía, hacerle llegar hasta su tumba en Zúrich que cien años después de su exilio Irlanda quiere por fin a James Joyce y, sobre todo, se ríe con él, bebe en su honor, se pone ciego a comer "los órganos internos de las bestias" como su antihéroe Leopold, ese judío marginal al que este pueblo, católico a ultranza, se entrega cada 16 de junio como si fuera un dios.

↧

↧

James Joyce / Fervor de Ulises

Carlos Gamerro

El Ulises en español

El siglo XX no quiso despedirse sin una nueva traducción al español de su novela más representativa, el Ulises de Joyce. Esta versión, realizada por Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas tras siete años de trabajo (“tantos como empleó el autor en escribir el libro” anuncian no sin patetismo en el prólogo), viene a sumarse a las dos ya existentes, la argentina de J. Salas Subirat (1945) y la también española de J.M. Valverde (1976, corregida en 1989).

Cuando de una obra como el Ulises se trata, la traducción forma parte de la historia de la literatura y la lengua de un país, tanto como su literatura en lengua original. En la literatura argentina del siglo pasado la huella del Ulises puede rastrearse en las lecturas y traducciones parciales de Borges, en la rabia de Arlt que no podía leerlo, en el primer Ulises porteño (el Adán Buenosayres de Marechal), en marcas diversas sobre los textos de Puig, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, Luis Gusmán, etc. La literatura argentina siempre fue buena lectora del Ulises, así como la brasileña lo es del Finnegans Wake (que entre nosotros poca huella ha dejado). La versión de Salas Subirat es entonces parte de nuestra historia literaria, y de las tres ahora existentes sigue siendo mi favorita, a pesar de la por momentos apabullante profusión de errores y erratas que desfigura cada una de sus páginas. ¿Cómo justificar preferencia tan perversa? ¿Será, simplemente, un prejuicio a favor del español rioplatense hacia el cual se inclina nuestro traductor? Posiblemente. Es un lugar común hablar de la fealdad de la mayoría de las traducciones hechas en España, especialmente cuando el argot asoma. Siempre me he preguntado por qué me deleita encontrar, en una obra literaria, modismos mejicanos, peruanos, colombianos y me ponen los pelos de punta los españoles. ¿Un caso de inconsciente, atávica hermandad latinoamericana? No. Más bien, una cuestión de respeto. El argot español es guarango, no por procaz, sino por prepotente. Para los traductores españoles eso que arrojan sobre la página no es su dialecto, es la lengua, así sin más - dialecto es lo que hablan los otros, nosotros. (Ocho siglos de historia, una serie de conquistas imperiales y el inquisitorial Diccionario de la Real Academia respaldan ese permanente hábito de descortesía). España no sabe de hermandad, sino de maternidad; el traductor latinoamericano en cambio es consciente de estar traduciendo para una comunidad de hablantes heterogénea, y es más cauto a la hora de endilgarle sus formas locales a los lectores extranjeros. Un argentino no traduce a vos, sino a tú, y no satura de lunfardo portuario el habla de japoneses, egipcios o irlandeses. Todo esto por supuesto no se aplica a la literatura en lengua original, donde cada región lingüística tiene el derecho (algunos dirían, el deber) de prodigar las formas locales, pero en la traducción es un signo de descortesía que va de la mano con una política de mercado que impone los textos propios e ignora los ajenos. La delusión imperial, inevitablemente, resulta en una lengua provinciana.

Esa es, quizás, la principal molestia que surge de la lectura del nuevo Ulises: García Tortosa insiste con el argot propio más aun que su predecesor y compatriota, y aun lo justifica, inocentemente, en el prólogo: “la informalidad del lenguaje y las expresiones deslenguadas de los clientes han de ser las de un grupo de amigotes españoles en idénticas circunstancias.” ‘¿Y por qué no?’ dirá el lector de esta nota. ‘Si los ecuatorianos quieren su Ulises, nadie les impide traducirlo’. Quizás a esta altura haga falta aclarar que el Ulises original está escrito, no en una lengua o dialecto, sino en la tensión entre una variante desprestigiada (el inglés de Irlanda) y otra dominante (el inglés británico imperial) – relación que puede compararse, aunque no homologarse, a la que existe entre el español de España y el de los demás países de habla hispana. Una traducción española, entonces, necesariamente invertirá esta tensión, o, como sucede en las dos versiones existentes, la ignorará. En teoría, una traducción latinoamericana del Ulises deberá ser más fiel al original que una española. Lo cual puede comprobarse en la versión de Salas Subirat, que reproduce en todas sus imperfecciones el tironeo del original: se pasa de formas dialectales argentinas, o latinoamericanas, a formas reconociblemente peninsulares: vacilante, políglota, revuelta: esa es la fricción que enciende el inglés del Ulises, y que hace que el español de nuestro Ulises criollo (no en el sentido de argentino, sino de creole) posea algo de la misma vitalidad.

La traducción de Valverde tiene menos errores que la de Salas Subirat, sin duda, pero también menos aciertos, y la nueva profundiza esta distinción. A favor del Ulises de García Tortosa se puede decir que no hay, casi, errores de interpretación o lectura de la obra de Joyce – lo cual, dada la profusión de obras críticas, y libros de notas como Allusions in Ulysses de Thornton Weldon y Ulysses Annotated de Gifford, serían imperdonables. Un rasgo clave del Ulises es lo que García Tortosa llama referencias cruzadas, las mismas palabras que aparecen repetidas en contextos diferentes, y que como los leitmotive dependen, para surtir efecto, del reconocimiento del lector. Salas Subirat y Valverde frecuentemente olvidan que una frase ha aparecido antes, y la traducen con palabras diferentes, anulando así para el lector toda posibilidad de reconocimiento. Gran parte de los errores cometidos por Salas Subirat se deben al estado todavía precario de la exégesis joyceana en los años ’40 (los cometidos por Valverde, quien entre otras cosas insiste en situar a ‘Bloomsday’ un 4 de junio, no tienen, por lo mismo, excusa alguna). G. Tortosa, además, por primera vez traduce realmente el capítulo 14. Este fue escrito por Joyce imitando los principales estilos de prosa inglesa, desde los anónimos anglosajones hasta Dickens y Carlyle. La nueva traducción nos ofrece un recorrido parejo y excitante por la historia de la prosa española “desde el rey Alfonso X el Sabio hasta Pequeñeces del Padre Luis Coloma”. La elección puede ser discutible (¿Hablar de la conquista de Irlanda en el inglés de Swift, da igual que hacerlo en el español de Quevedo?) pero es osada, mucho más que el español inespecíficamente arcaico intentado en las versiones anteriores. Otras elecciones de la nueva (traducir apodos, que nos dan a Boylan Botero y Napias Flynn, o topónimos, dando ‘promontorio del Rebuzno’ por ‘Bray Head’), pueden ser discutibles, pero entran en el terreno de las opciones válidas, más que de los errores flagrantes. Lo mismo puede decirse de la decisión de traducir las palabras dobles como tales: a pesar de resultados dudosos como diosespeces, blanquiamontonado, colorcortezacacao, degomaplenas, los traductores se juegan a hacerlo sistemáticamente, y recuperar, para la traducción, algo del coraje experimental del original.

La traducción de Valverde tiene menos errores que la de Salas Subirat, sin duda, pero también menos aciertos, y la nueva profundiza esta distinción. A favor del Ulises de García Tortosa se puede decir que no hay, casi, errores de interpretación o lectura de la obra de Joyce – lo cual, dada la profusión de obras críticas, y libros de notas como Allusions in Ulysses de Thornton Weldon y Ulysses Annotated de Gifford, serían imperdonables. Un rasgo clave del Ulises es lo que García Tortosa llama referencias cruzadas, las mismas palabras que aparecen repetidas en contextos diferentes, y que como los leitmotive dependen, para surtir efecto, del reconocimiento del lector. Salas Subirat y Valverde frecuentemente olvidan que una frase ha aparecido antes, y la traducen con palabras diferentes, anulando así para el lector toda posibilidad de reconocimiento. Gran parte de los errores cometidos por Salas Subirat se deben al estado todavía precario de la exégesis joyceana en los años ’40 (los cometidos por Valverde, quien entre otras cosas insiste en situar a ‘Bloomsday’ un 4 de junio, no tienen, por lo mismo, excusa alguna). G. Tortosa, además, por primera vez traduce realmente el capítulo 14. Este fue escrito por Joyce imitando los principales estilos de prosa inglesa, desde los anónimos anglosajones hasta Dickens y Carlyle. La nueva traducción nos ofrece un recorrido parejo y excitante por la historia de la prosa española “desde el rey Alfonso X el Sabio hasta Pequeñeces del Padre Luis Coloma”. La elección puede ser discutible (¿Hablar de la conquista de Irlanda en el inglés de Swift, da igual que hacerlo en el español de Quevedo?) pero es osada, mucho más que el español inespecíficamente arcaico intentado en las versiones anteriores. Otras elecciones de la nueva (traducir apodos, que nos dan a Boylan Botero y Napias Flynn, o topónimos, dando ‘promontorio del Rebuzno’ por ‘Bray Head’), pueden ser discutibles, pero entran en el terreno de las opciones válidas, más que de los errores flagrantes. Lo mismo puede decirse de la decisión de traducir las palabras dobles como tales: a pesar de resultados dudosos como diosespeces, blanquiamontonado, colorcortezacacao, degomaplenas, los traductores se juegan a hacerlo sistemáticamente, y recuperar, para la traducción, algo del coraje experimental del original.

¿Condena entonces la nueva versión a nuestro querido y pionero Ulises criollo a la extinción? Sí, salvo que alguna editorial local asuma la tarea de hacer corregir los errores evidentes, y de paso incluir las mínimas notas necesarias. Otra opción, para terminar de una vez por todas con polémicas como ésta, implicaría hacer real, en la traducción, lo que el original exhibe de manera virtual: en el Ulises cada capítulo es tan distinto de los otros que parece escrito por un nuevo autor, y cuando se dice de un escritor que ha sido influido por el Ulises, se está diciendo en realidad que ha sido afectado por alguno de sus capítulos. ¿Por qué no encarar entonces un meta-Ulises donde cada capítulo sea traducido por el autor cuyos efectos mejor asimiló? Como la propuesta es por ahora utópica, didácticamente y a título de ejemplo propongo un dream-team de vivos y muertos, con J.C. Onetti para la amargura del capítulo 1, Julián Ríos para el babélico 3, Borges para el ultraliterario 9, Rodolfo Walsh para la política irlandesa del 12, Manuel Puig para el folletín del 13, Guillermo Cabrera Infante para el ya mencionado 14 (anticipado en la sección ‘La muerte de Trotsky’ de su novela Tres Tristes Tigres), Ortega y Gasset para el rimbombante y engolado 16... Esta promiscua e incestuosa mezcla, esta Caín y Babel de textos hermanados nos daría, seguramente, la versión más apartada del texto original, y probablemente la más cercana al sueño de su primer autor.

Carlos Gamerro

El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos

Buenos Aires, Norma, 2006

|

| James Joyce, 1915 Foto de Alex Ehrenzweig |

JAMES JOYCE

Un clásico admirado por lectores especiales

Gocémonos a Joyce

Por Nelson Fredy Padilla

El Espectador, 4 Feb 2012 - 9:00 pm

Se cumplen 90 años de la publicación de ‘Ulises’ y 130 del natalicio del gran escritor irlandés. Además, desde esta semana su obra es formalmente universal.

Una de las fotos más famosas del escritor James Joyce

Desde esta semana la obra de James Joyce es de todos. Los derechos de autor y de propiedad literaria, protegidos durante 50 años por su nieto y luego ampliados 20 años más, perdieron su vigencia. Eso significa que se puede tomar cualquiera de sus poemas o novelas —Dublineses, Retrato del artista adolescente, Ulises y Finnegans Wake— para difundirlos sin costo, porque forman parte del patrimonio público.

Para completar este acontecimiento literario, el 2 de febrero se celebraron los 130 años del nacimiento del escritor irlandés que partió en dos la historia de la literatura y en 2012 se cumplen 90 años de la publicación de Ulises, elegida la “novela del milenio” por expertos de todo el mundo en el año 2000.

Borges opinó: “James Joyce, en 1922, publica el Ulises, que puede equivaler a toda una compleja literatura que abarcara muchos siglos y muchas obras”. Claro que pasado el tiempo de decantación de las grandes creaciones, incluida la censura por “vulgar y obscena”, quienes alertaron al mundo sobre la magnitud de ésta fueron otros tres clásicos —estadounidenses—: Hemingway, Eliot y Pound.

Qué mejor oportunidad que este año bisiesto para gozarse a un genio como Joyce. El problema es que no es tarea fácil. Debo confesar que más que disfrutarlo lo sufrí las dos veces que intenté leer las casi 800 páginas del Ulises, primero en orden y luego de manera aleatoria. Su estilo cifrado me hacía volver una y otra vez sobre la frase que acababa de leer o el párrafo anterior en busca de coherencia. Perdí la paciencia hasta el día en que me abrió los ojos uno de los expertos en la obra y en Joyce, el profesor Azriel Bibliowicz, creador de un seminario para leer Ulises en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional.

Gracias a su guía, decenas de amantes de la literatura descubren cada semestre las claves y secretos de la ficción más estudiada, como lo previó el propio Joyce antes de irse a la inmortalidad dejando la que llamó “mi maldita novela-monstruo”.

La metodología es leerla con calma, uno o dos capítulos a la vez, primero en casa para luego releerlos en clase, apoyados en el contexto histórico y personal de Joyce que Bibliowicz domina a cabalidad. Algunos conocidos han hecho el mismo curso con autoridades como Joe Broderick, un ratón de biblioteca australiano, con alma irlandesa y colombiana, radicado en Bogotá desde los años setenta, y lo disfrutaron a carcajadas, o en tertulia con el ya fallecido escritor R. H. Moreno-Durán. “Ese no es un libro para leer en el tren, ni entre la cama —advertía—. Hay que leerlo sentado, y tomar notas”.

Un año antes de su muerte, el escritor boyacense publicó un libro sobre su “experiencia leída” y el descubrimiento del “elemento erótico”, la “voluptuosidad y frenesí verbal” en la prosa de Joyce. Concluyó que era intraducible hasta para expertos en habla inglesa. “Podría ser comprendido a la perfección por un inglés que fuese al propio tiempo excepcionalmente culto y excepcionalmente vulgar”. Un reto para pocos. Nosotros lo hicimos con la más aprobada traducción al español, la de José María Valverde. También se consiguen en internet muchas guías para leerlo.