Según la mitología griega, el término “musa” corresponde a las divinidades del Olimpo inspiradoras del arte. Dicha expresión subsistió a través de los tiempos para referirnos a aquellas doncellas (por lo general) que a través del enamoramiento, hacen que los artistas se dirijan hacia ellas como su “fuente de inspiración”, su iluminación. En cuanto al quehacer cinematográfico, en la historia han existido casos sonados de dicha estimulación artística, por ejemplo el de

Steven Spielberg con su musa

Kate Capshaw, el de

Kubrick con su esposa

Christiane o hasta el de

Hitchcock con sus coquetas rubias

Kelly,

Heddren o

Leigh, sin embargo, nadie mejor para simular fuera del mito a la figura de

Apolo, el representante y eterno acompañante de las musas, como el sueco

Ingmar Bergman.

Nacido bajo el lecho de una familia pastora luterana, la educación religiosa y metafísica recibidas en su niñez y adolescencia serían tomadas en su “apolónica” y madura etapa como un juego de doble moral, donde el sueco converge en su obra la muerte, fe, tentación y sensualidad, este último elemento altamente identificable a través del tono explícito y/o implícito de las relaciones hacía y con sus actrices, literalmente al también involucrarse románticamente con varias de aquellas musas que desbordaban belleza, talento y morbo. Como las 9 de Apolo, Ingmar pareciera haber existido dentro de un plano donde la sexualidad se encontraban exenta de toda atadura, un mito de donde emanaban aquellos manjares histriónicos y relacionales fuera y dentro de pantalla y a las que incluso pudo nombrar: Ingrid, Harriet, Liv, Bibi, Anita, Else, Ellen, Gun, Kabi, de las cuales surgieron no solo 5 matrimonios, 4 amantes (conocidas) y situaciones polígamas, sino también una obra que abarca más de 70 créditos en 8 décadas ¡Todo gracias a ellas! A sus musas, el secreto de una coexistencia y simbiosis trascendental.

![]()

En un mundo sujeto tanto a las tendencias y la doble moral, como a los valores sociales y/o espirituales en su contraparte, no es de la incumbencia de este escrito ensalzar o criticar la conducta de Bergman (o la de las actrices), sino de manera neutral solo hacer mención a uno de los factores sociales e íntimos de mayor influencia en su carrera y que nos llevará al objetivo verdadero, el cual es rendir tributo especial a 4 de esas musas que de manera consiente labraron de igual manera, una soberbia carrera en el cine bajo la batuta y/o en asociación con el director, edificando su estatus de actrices leyenda en la historia fílmica.

¿Quiénes son ellas? ¿Qué hacen actualmente? ¿Cuál fue su aporte? ¿De dónde se forjó ese gran talento? Echemos un vistazo a Ingrid, a Harriet, a Bibi y a Liv.

Ingrid Thulin (1926 -2004)

![]()

Considerada por muchos críticos como la tercera mejor actriz sueca tras Greta Garbo e Ingrid Bergman, Thulin debutó con Bergman en la magnífica Fresas Salvajes de 1957, saltando a la fama tras un efímero lugar en la televisión. Comulgando de inmediato dentro de roles de carácter que se complementaban a su belleza nórdica y penetrante mirada, fue cuestión de tiempo para que Bergman y Thulin engendraran un romance secreto y 9 cintas más, de las que destacan sus poderosas interpretaciones para El Silencio (1963), La Hora del Lobo (1958) y Gritos y Susurros (1972). La camaleónica actriz fungió en una primera etapa como objeto del voyerismo narrativo de Bergman; en El Silencio, Los Comulgantes (1963) y Tres Almas Desnudas (1958), se puede apreciar la cámara espía del cineasta hacía su figura y/o pisque (notarán que en sus primeros planos Ingmar aparece buscar el interior a través de sus grandes y expresivos ojos), sin embargo conforme su crecimiento y extensión como actriz de talla internacional (trabajando en Italia y Estados Unidos), fue en los últimos acompañamientos con Ingmar donde derivaron sus mejores papeles, consiente del peso dramático de los mismos y de la fascinación del director por la exploración de la muerte.

![]()

Ganadora a mejor actriz en Cannes en 1958 por Tres Almas Desnudas (premio que compartió con 3 de sus co-protagonistas), Thulin completaría 67 títulos actorales entre el cine y la televisión, así como también 3 créditos como directora sin mucha suerte. Se retiraría en 1991, 13 años antes de su muerte por cáncer en 2004.

De Bergman, Thulin díría en una ocasión: “Para contrarrestar la suposición de que Ingmar Bergman era lo opuesto a una mente liviana: Trabajamos a la ligera incluso en las partes más pesadas”.

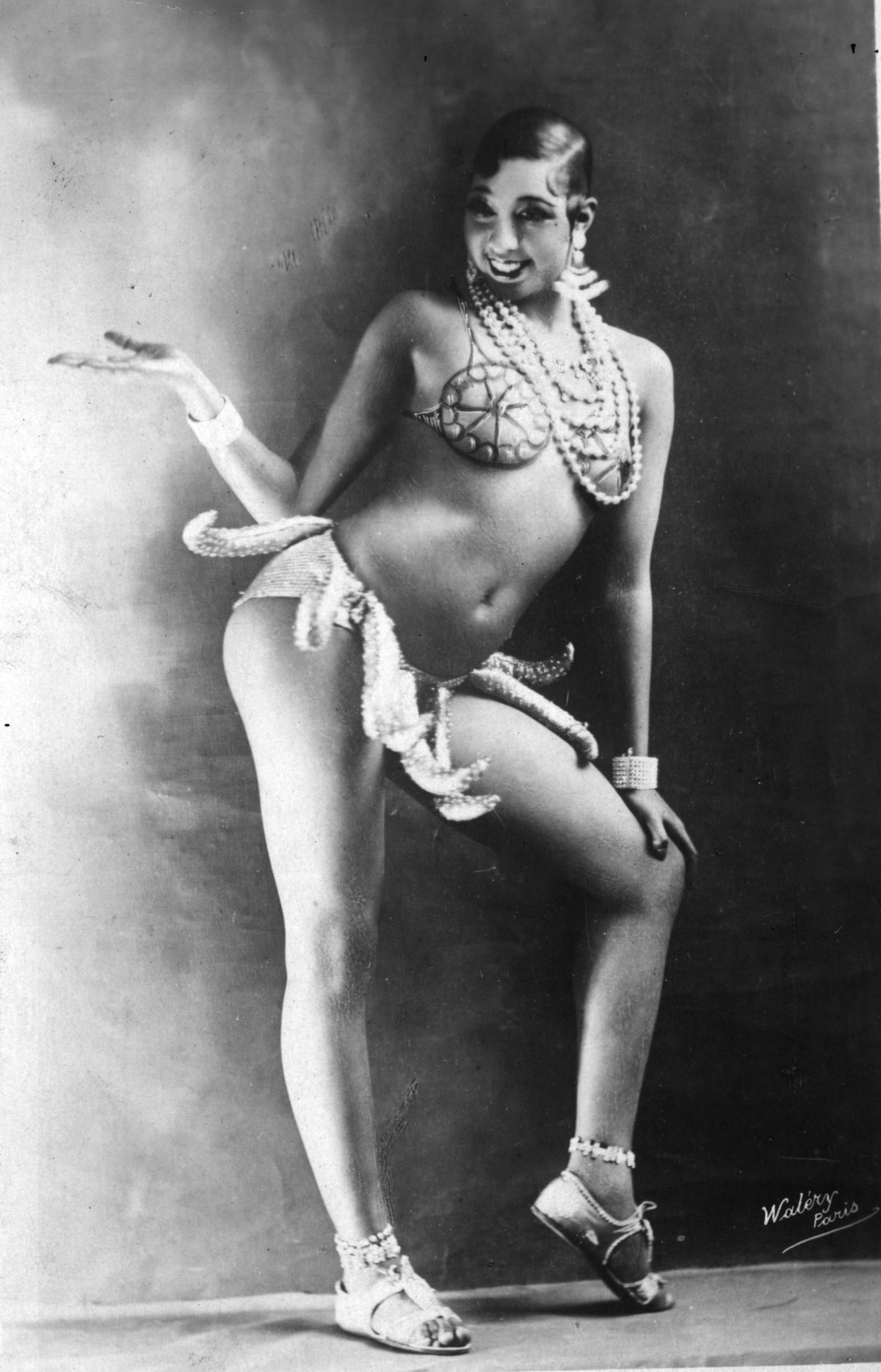

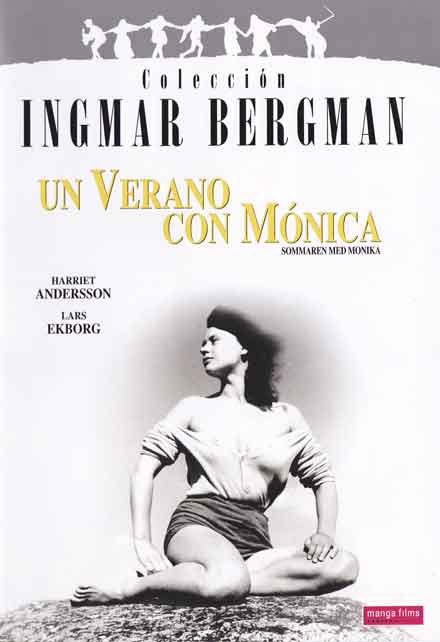

Harriet Andersson (1932)

La lolita y primera gran musa y pasión de Bergman, solo con 21 años (y nueve antes de la Lolita de Kubrick), Harriet ya se había encargado de enamorar y desconsolar por igual al mundo con la odisea veraniega de Mónica (Un Verano con Mónica, 1953), denotando un potencial histriónico inigualable para su edad. A lo largo de sus 9 colaboraciones (donde mantuvo un amorío oficial entre 1952 y 1955), a Harriet se le vincularía con papeles complejos adeptos al estudio obsesivo de la mente y la muerte por parte del cineasta, confiándole no solo el majestuoso y ejemplar rol protagónico, demencial y semi auto biográfico en A Través del Espejo de 1961 (una de las mejores actuaciones femeninas de la historia según varios círculos de la crítica), sino también quizá el máximo simbolismo dentro de la obra de Bergman con respecto a la transición entre la vida y la muerte en Gritos y Susurros (1972) como la moribunda Agnes.

![]()

Musa e inspiración de otro cineasta nórdico, ganaría la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia por Att alska (1964), obra de su actual marido el finlandés Jorn Donner. A pesar de negársele la fama internacional, entre sus últimas apariciones se encuentra Dogville (2003) de Lars Von Trier, manteniéndose activa hasta el 2013, año de su hasta ahora posible retiro, contando en la actualidad con 85 años, más de 102 créditos entre el cine y la televisión y 77 décadas de carrera fílmica.

Como dato curioso, su hija Petra fue nombrada así por el papel que interpretó en la comedia romántica de Bergman: “Sonrisas de una noche de Verano” de 1955, dado por sentado el cariño y la admiración que también en variadas ocasiones ha manifestado por el sueco.

Bibi Andersson (1935 – 2019)

![]()

La niña convertida en mujer, pupila de Bergman desde su surgimiento en la escena teatral de Malmo, debutó a la orden del director en un comercial para detergentes en 1951 para después conseguir una pequeña participación en 1955 en Sonrisas de una noche de Verano, año en el que también comenzaría un amorío con el cineasta que se prolongaría por 4 años. 13 serán las veces que trabajarían juntos, convirtiéndose en la adorable faceta, conmovedora y aniñada dentro de la feminidad fílmica del sueco, con papeles que desbordaban coquetería y ternura en un estudio de tomas que realzaban su belleza y finas facciones. En esta primera etapa Bibi se sumergiría en dicho arquetipo con roles en El séptimo sello (1957), Fresas salvajes (1957), En el umbral de la vida (1958), El rostro(1958), El ojo del diablo (1960) o ¡Esas mujeres! (1964), sin embargo todo cambiaría para 1966, año en el que aparecería tal vez la película de mayor culto en esta comunión artística: Persona, tratado surrealista sobre los temas que más inquietaron a Bergman; un compendio psicológico y metafísico, desde sátira social hasta ensayo sobre la muerte y el sexo femenino, donde Bibi se convierte en una actriz de carácter, proveyendo uno de los mejores monólogos en la historia fílmica.

![]()

Lograría la internacionalización trabajando a lado de cineastas como John Huston y Robert Altman, también teniendo presencia en países como Argentina e Italia. Ganaría el Premio de Cannes en 1958 por Tres Almas Desnudas (premio que compartió con 3 de sus co-protagonistas), y el Oso de Plata del Festival de Berlín en 1963.

Retirada en el 2010 tras 103 títulos entre el cine y la televisión, Bibi se ha dedicado a la escritura y a la publicación de su autobiografía.

Liv Ullman (1938 – )

Su nombre en noruego y sueco significa “vida”; japonesa de nacimiento, noruega por nacionalidad y sueca por amor, Liv mantuvo una relación íntima con el arte desde su infancia, logrando abarcar el teatro, el cine (como actriz y directora) y la escritura con legendarios resultados. Nominada al Oscar en dos ocasiones, ganadora del Globo de Oro y merecedora de reconocimientos en Venecia y San Sebastián, la hermosa actriz es considerada un icono feminista y cultural de los años 70’s gracias a su papel en Secretos de un Matrimonio de 1973, convirtiéndose gracias a su amado Ingmar en una de las actrices más respetadas de su época.

Se dice que no hubo mayor amor y musa para Bergman que Liv, a la cual además de dirigirla en 10 ocasiones, le construyó una casa en la Isla de Faro procreando una hija, la también escritora Linn Ullman. Como era la costumbre del cineasta, su relación comenzó en el rodaje de Persona, cinta en la que se conocieron forjando junto a Bibi uno de los mayores clásicos surrealistas en la historia, sin embargo a diferencia de sus otras relaciones, amantes y parejas, Bergman confiaría en Liv su propia vida, haciéndola partícipe no de sus estudios o proyecciones variopintas feministas o de mortandad, sino de sus relatos biográficos más íntimos y personales, siendo gracias a dos guiones semiautobiográficos de Bergman, que Ullmann alcanzó renombre como directora en Encuentros privados (1996), que recreaba el infeliz matrimonio de los padres del sueco, e ‘Infiel’ (2000), crónica de la destrucción causada por el idilio entre una mujer y el mejor amigo de su marido.

![]()

Con una carrera 59 títulos como actriz y 7 como directora, se retiraría de la labor histriónica apenas en 2012, mientras que en 2014 lanzaría su última cinta detrás de banquillo: Miss Julie, un no muy afortunado romance de época con Jessica Chastain y Colin Farrell.

A pesar de nunca casarse y de su separación en 1970, Ingmar y Liv siguieron frecuentándose debido al gran amor, estima y admiración entre ambos en una relación que se extendió a más de 40 años. Antes de fallecer el cineasta, Liv declaró que sintió algo tan especial que voló de inmediato para estar a su lado sabiendo que Ingmar estaba por morir, queriéndolo abrazar una vez más para expresarle su amor y significado en su vida.

Como un dato extra, vale la pena ver el documental del indio Dheeraj Akolkar Liv Ingmar: painfully connected. Un retrato de la relación legendaria que los dos artistas sostuvieron

CINESCOPIA

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()