Garrincha

"Yo vivo la vida,

la vida no me vive a mí"

Por ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO

Qué grato y oportuno reunir detrás del tiempo a dos grandes personajes de nuestro siglo XX, ahora, en los albores del XXI: Garrincha y Álvaro Cepeda Samudio, invariables en su genial naturaleza. Este reportaje fue publicado inicialmente en El Heraldo, de Barranquilla, Colombia y reproducido el domingo 11 de junio en El Universal de Cartagena. Gracias a ODG, quien lo remitió).

ACS: He notado que los periódicos colombianos, al mencionar su nombre, sólo hablan de su espectacular romance con la cantante Elsa Soares. ¿Es que a usted ya no le interesa el fútbol?

El rostro abotagado de Manuel Dos Santos, taciturno, sin expresión, como la de un boxeador que ha perdido muchos combates, se ilumina de pronto en una sonrisa abierta, y los ojos hasta ahora pequeños, y también sin expresión, por primera vez comienzan a aparecer inteligentes, vivos, iluminados como la sonrisa. El hombre bueno y descomplicado que es realmente esta leyenda del fútbol mundial que se llama "Garrincha", aparece como del cubilete de un prestidigitador al conjuro de un nombre: Elsa Soares.

Garrincha: "Yo no leo nunca las páginas deportivas de los periódicos, ni oigo lo que dicen por la radio: me volvería loco. Un día soy un genio del fútbol. Al otro día, mi vida privada está en todos los titulares y ya no soy un genio del fútbol porque casi nunca, al hablar de mí se habla del fútbol, sino de lo que hago fuera de la cancha y lo que hago fuera, la novela que es mi vida, hace que se olviden del fútbol que yo juego. Entonces no se puede distinguir.

"Por eso no leo nunca lo que dicen de mí: si hablan bien, son mis amigos; si hablan mal también son mis amigos. ¿Para qué molestarme? Yo soy un hombre feliz".

Esa felicidad le brota a Manuel Dos Santos por todas partes: no la esconde, muy por el contrario: la exhibe y la celebra con alegría del muchacho muy pobre, como lo fue él en Pau Grande, que por primera vez tiene un juguete. Cuatro o cinco cables salen de Barranquilla hacia Río de Janeiro todos los días, y otros tantos llegan. Además de feliz, Manuel Dos Santos es también un hombre enamorado.

ACS: ¿Todo esto de discutir su vida privada en las primeras páginas de los periódicos y a los cuatro vientos en la radio y en la televisión, no lo mortifica?

Garrincha: "A mí no. Yo vivo la vida, la vida no me vive a mí".

En el principio fue el fútbol

El pueblo es pequeño y en las colinas se amontonan las casas pobres, casi favelas, donde las gentes más pobres del pueblo dejan pasar el hambre viendo pasar los ríos, "montones de ríos", dice "Garrincha", que atraviesan el pueblo por todos lados. El pueblo es Pau Grande, a unos 200 kilómetros de Río. En este pueblo, y en una de las casas más pobres, nació Manuel Dos Santos "Garrincha", el 18 de octubre de 1935.

Manuel Dos Santos no se acuerda cómo comenzó a jugar al fútbol en Pau Grande. Tampoco se acuerda cuándo comenzó a trabajar, aprendiendo a coser mangas a las camisas que se producían en la fábrica de confecciones que aún funciona en el pueblo. "Debió ser muy pequeño", dice. Pero sí se acuerda del horario de la fábrica, porque todavía siente el cansancio de la jornada: de seis de la mañana a cuatro de la tarde, cosiendo mangas; de las cuatro hasta que oscurecía, jugando al fútbol; y de las siete de la noche a las nueve, estudiando en la escuela de la fábrica donde también trabajaba su padre, que era celador, y con quien se cruzaba todas las noches cuando el pequeño Manuel iniciaba el regreso, muerto de cansancio, a su casa pobre de la colina.

"Tanta pobreza y tanto trabajo no me dejaron campo para ser vanidoso ahora cuando, gracias al fútbol, lo tengo todo". Y es cierto: porque este hombre, de cuerpo pequeño y regordete —altura, 1:69; peso, 72 kilos— que en 13 años con el equipo Botafogo marcó 353 goles y ha asombrado con su endiablado juego todo rapidez, malicia y picardía, al público de tres campeonatos mundiales, es, antes que todo, un hombre sencillo, amable; a quien no afectan ni el elogio delirante ni la diatriba más implacable porque: "los jugadores profesionales no somos más que payasos: salimos al campo a divertir a un público que paga por vernos ganar o vernos perder: al igual que los payasos en el circo, nos aplauden si lo hacemos bien y nos insultan si lo hacemos mal, pero de ambas maneras los estamos divirtiendo.

Y si nos dejamos llevar por los insultos o los aplausos no podríamos hacer bien nuestro papel".

1953. Botafogo

"Siete años —esto es lo que él recuerda— jugó Manuel Dos Santos en Pau Grande, en el 'Sport Club América', formado por los empleados de la fábrica cuyas camisas daban el nombre al equipo del pueblo. 'Garrincha', era un problema técnico en el Sport Club América; su puesto, el que le habían asignado los jugadores mayores y más altos que él, era el de mediocampista, pero su velocidad innata lo mantenía metido todo el tiempo dentro del arco contrario, entregando pelotas para que los otros anotaran los goles. 'No había nada qué hacer porque ellos eran los dueños del balón'".

Pero otra cosa era en los encuentros callejeros donde los ocho hijos del celador Dos Santos eran todos dueños del balón. Aquí Manuel jugaba en el puesto que entonces le gustaba más: puntero izquierdo. "Amadeo —cuenta Garrincha—, el mayor, compró una pelota y ocho camisetas cuyo valor hubo que pagárselo por pequeñas cuotas semanales porque él tampoco tenía dinero suficiente para pagar en el almacén.

"Más de dos años nos duraron la pelota y las camisetas y más de dos años estuve pagando las cuotas, pero todo este tiempo jugué en la punta". En 1951 el Sport Club América fue llevado a Río de Janeiro para jugar contra otro equipo de quién sabe qué otra fábrica de camisas. Pero da la casualidad —no hay vida de personaje famoso cuya leyenda no esté llena de casualidades— que este encuentro, sin ninguna importancia, fue pitado, y por razones que es mejor no averiguar ahora porque se estropearía la magia de la leyenda, por Arití, uno de los árbitros más famosos del campeonato carioca.

Arití vio al pequeño Manuel, que a los 16 años seguía siendo muy pequeño para sus años, tragarse la cancha, tragarse los tarajallones del equipo contrario y tragarse el aire durante los 90 minutos con su increíble velocidad y el malabarismo de sus piernas manetas. Arití, como todo arbitro y contrariamente a lo que se cree, tenía su equipo preferido. Y habló a los dirigentes del Botafogo de este pequeño fenómeno del fútbol.

Los dirigentes del Botafogo, y ésta es quizá la única muestra de inteligencia que dieron durante los 13 años que Garrincha vistió la camiseta a rayas negras y blancas del equipo, no perdieron de vista al defensa —mediocampista— puntero de Pau Grande. Y un domingo de 1953, Manuel Dos Santos hacía su primer encuentro profesional en Río de Janeiro jugando en la punta izquierda del Botafogo contra el Flamengo. Resultado final: Botafogo 3; Flamengo 1. ¿Y Garrincha? Anotó dos goles. El improbable cosedor de mangas de Pau Grande había iniciado una carrera pocas veces igualada en la historia del fútbol, y el Brasil comenzaba a vislumbrar a uno de los hombres que llevaría los colores del país a conquistar dos campeonatos mundiales consecutivos.

"En Pau Grande —dice inicialmente— aprendí tres cosas: a ser humilde, a coser y a jugar al fútbol; en ese mismo orden".

Siempre los dirigentes

De sus 13 años en Botafogo, Garrincha guarda un contradictorio recuerdo: a la institución, Botafogo, la venera, pero a sus dirigentes no les guarda ningún afecto. Aunque tampoco rencor, pues este sentimiento no entra en su inventario.

Con Garrincha, el Botafogo fue tres veces campeón del torneo carioca y dos veces campeón del Brasil. En su primer año de profesional empató con el paraguayo Benítez, el primer puesto en la casilla de goleadores con 33 anotaciones.

Su vinculación al Botafogo termina en 1965. Garrincha tenía una rodilla lesionada y varias veces jugó anestesiado para que no perdiera su cuadro. Los dirigentes insistían en que se sometiera a la operación con el médico del equipo; Garrincha prefería a su médico particular, en quien tenía más confianza: la diferencia era solamente de 50 dólares. Los dirigentes se obstinaron. Garrincha pagó de su bolsillo la operación y se largó del Botafogo. "Cuando Amarildo se fue a Italia, los directivos le dieron un gran banquete; a mí no me dijeron ni adiós. Así son siempre los dirigentes en todas partes: les interesa la empresa, los hombres que la hacen posible no valen nada para ellos.

"Al Botafogo como institución le debo mucho, a sus dirigentes nada: ellos me deben a mí".

ACS: ¿Qué quiere decir "Garrincha"?

Garrincha: "Es un pájaro muy veloz, pero no es nada, no es un pájaro fino. No hace nada".

ACS: ¿Como la golondrina?

Garrincha: "No, no; la golondrina tiene clase; se la menciona mucho. No, éste es un pájaro maluco. No hace nada; es un pájaro pobre, pero muy veloz, más veloz que cualquier pájaro".

ACS: ¿Como el cucarachero?

Garrincha: "Tal vez sí. No lo conozco, pero debe ser así como usted dice. Mire: el garrincha es como yo".

En Pau Grande al inquieto Manuel que a los cuatro años no debía levantar mucho del suelo, le encantaba ir a cazar pájaros con su honda. A esa edad andaba por entre el monte "como una exhalación del infierno", decía su hermana Rosa Dos Santos, la mayor. Un día entró corriendo a su casa con un pájaro todavía aleteando en sus pequeñas y regordetas manos morenas. Manuel no sabía qué había cazado. Rosa le dijo: "Es igualito a ti, vuela mucho, pero no sirve para nada: es un garrincha". Manuel lo curó y lo conservó por mucho tiempo y nadie recuerda hoy qué se hizo el garrincha que perpetuó su nombre en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero a este Garrincha sí lo recordará siempre la historia del deporte.

Bogotá, 1954

El recuerdo de Colombia es para Garrincha una mezcla de alegría y de mucha tristeza. Su primer partido internacional lo jugó en Bogotá contra Millonarios, el gran Millonarios de Rossi, Cozzi y Pedernera, que fue vencido por Botafogo dos por cero. Fue su alegría ganar el primer encuentro que jugaba fuera del Brasil. Pero al regresar a Río encontró que su hermana menor, Teresa, de tres años, había muerto ese mismo domingo que él jugaba en Bogotá. El 8 de agosto del mismo año, contra Santa Fe, y Botafogo volvió a ganar, esta vez dos por uno. Fue calificado por El Tiempo como el mejor de los visitantes. Elaboró, aunque no finalizó, el gol del triunfo.

"Se acostumbra uno a todo —dice Garrincha—, a lo bueno y a lo malo".

Chile, 1962

Se jugaba la Copa Mundo en Santiago. El encuentro Brasil-Chile comienza muy fuerte y sigue peor. Se juega duro. El público hostiliza constantemente a los brasileros. Los chilenos consiguen el primer tanto y las graderías se enloquecen. Pelota al centro. Pelé a Vavá. Se escapa Garrincha con el pase de Vavá, y anota de un tiro violento. Quince minutos más tarde recoge una pelota de Nilton Santos en el medio campo. Pica la pelota y rebasa a la defensiva chilena para fusilar al guardavallas. De las graderías energúmenas vuela una botella; Garrincha cae al suelo bañado en sangre. Lo llevan a la clínica y no puede volver al partido. "Salí riéndome. Les gané yo solo a los chilenos 3-1. ¡3 a 1! Sí. Dos goles y un botellazo que también se cuenta".

Los goles

"Se preocupan mucho de quién hace los goles en el fútbol, pero éste es y debe ser un juego de conjunto. En la cancha todos somos iguales. Detrás del que hace los goles está siempre alguien, otro jugador que no se ve y que no sale en los periódicos. Está el resto del equipo. Para mí, por ejemplo, que he anotado muchos goles, el mejor partido que creo he jugado en mi vida, fue en Chile contra Rusia, y no hice ningún gol".

Suma, 1958

De Suecia, característicamente, Garrincha no habla de la primera Copa Mundo en la cual participó a los 23 años y de donde Brasil regresó campeón con el equipo que repetiría la hazaña cuatro años más tarde en Chile. Lo que más le divirtió fue la ceremonia final, cuando el rey Gustavo Adolfo le regaló a cada uno de los once titulares un reloj de oro.

"Una tarde, dos años después, al terminar un partido en el Maracaná, descubrí que me habían robado el reloj. Me reí tanto pensando qué diría el rey de Suecia al enterarse de que yo había perdido su reloj".

Inglaterra, 1966

En Inglaterra, para Garrincha sucedió lo que parecía imposible que sucediera: Brasil fue eliminado. En una frase define el resultado: "Nos masacraron". La selección brasilera que fue a Inglaterra, según Garrincha, no podía perder. Tenía todos los elementos y condiciones para lograr el tercer campeonato mundial para el Brasil. Pero perdieron.

ACS: ¿Por qué perdieron?

Garrincha: "Todos los equipos jugaron contra nosotros; éramos el equipo para derrotar".

ACS: ¿No jugaron fútbol?

Garrincha: "No nos dejaron jugar fútbol. Nos armaron una verdadera cacería humana. Pelé fue virtualmente cazado. Fue perseguido hasta que lo inutilizaron. Las películas lo muestran claramente".

ACS: Esa es la excusa. La realidad es otra. El fútbol, mezcla del sistema rioplatense y de la velocidad en el manejo de la pelota sin fortaleza en los jugadores, sin físico para arrolar en el ataque y romper en la defensiva, a base siempre de estatura y rudeza más que de habilidad, la organización de los avances contrarios, el fútbol sin atletas, que es el fútbol suramericano, hizo crisis en Inglaterra. La selección brasilera no estaba preparada para esta nueva modalidad del fútbol.

Garrincha: "No lo esperábamos. No estábamos preparados para un juego tan sucio. Quisimos jugar fútbol y no nos dejaron".

ACS: ¿Usted diría que la selección que fue a Inglaterra era lo mejor que podía presentar el Brasil en ese momento?

Garrincha: "No sé si era lo mejor o no, pero debíamos ganar. La otra realidad, como usted dice, no salió a jugar a la cancha: la realidad de la ineptitud de los dirigentes, que los llevaron. Todo el mundo intervino en la selección del equipo, en su preparación, en su dirección. Con decirle que fuimos a Inglaterra 22 jugadores y 22 dirigentes".

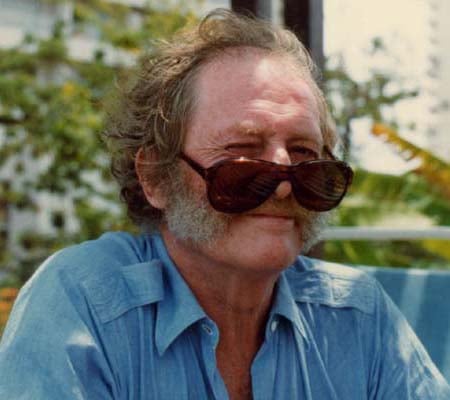

![]() |

| Garrincha y Pelé |

Pelé

Garrincha conoció a Pelé en 1956, cuando se enfrentaron por primera vez los dos más grandes jugadores del fútbol del Brasil, en un encuentro entre el Santos y el Botafogo. Ganó el Santos 4 a 1: Pelé hizo los cuatro goles.

ACS: ¿El rey Pelé?

Garrincha: ... Somos jugadores de fútbol profesional. Somos, ya lo dije, payasos.

"Yo soy igual a Pelé".

ACS: ¿Los goles?

Garrincha: "Detrás de cada gol de Pelé está uno de nosotros, uno del conjunto. El público aplaude a uno, no a todos. Es el fútbol. Lo de los reyes lo inventan los periódicos".

El mejor: Todos

Para Garrincha, todos los jugadores son iguales: todos son sus amigos. Pero si se le insiste se van conociendo sus preferencias, aunque no duran. Son cambiantes para acomodar a todos. Garrincha parece médico. No habla mal de ningún colega, y al final de la conversación se vuelve lo mismo: "todos somos iguales". Pelé es como Amarildo, Amarildo como Tostao, Garrincha como Pelé, y Ayrton como Garrincha. Pero una cosa se saca en claro: el jugador extranjero que más admira es a Yaschin, el guardameta ruso. Y de los brasileros a Zizinho. Desde pequeño su ídolo ha sido Zizinho. Su gran ilusión era la de jugar al lado de él. Solamente una vez realizó ese sueño en un encuentro amistoso entre Brasil y Paraguay en el Maracaná en 1955. Su mayor satisfacción fue la de servir las pelotas con que Zizinho hizo los goles esa tarde. "Se cambiaron los papeles: ahora Zizinho es hincha mío".

Pero se vuelve lo mismo: Nilton Santos, Vavá, Valentín, Boby Charlton, todos son iguales. Estoy seguro de que si a Garrincha se le pregunta qué le parece "Memuerde" García, dirá que es lo mismo de bueno que Pelé.

Júnior, 1968

Para Garrincha, el Júnior de este año con los jugadores que tiene, no debe perder. Un equipo cuya delantera hace siempre más de dos goles, tiene que ganar el partido, pero en el Junior todo es diferente. "Tal vez, dice Garrincha, pero ese equipo no puede perder este campeonato". Se habla de Marinho Rodríguez de Oliveira, a quien los directivos del Junior no supieron aprovechar. Marinho como director técnico del Botafogo es muy conocido de Garrincha. "Es un gran entrenador, es de los mejores entrenadores que he conocido. Sabe mucho de fútbol y maneja muy bien su equipo en la cancha. El Junior no sabe lo que perdió". Sí sabe, pero le da lo mismo: los entrenadores no llenan estadios.

ACS: ¿Qué le gustaría hacer cuando deje el fútbol?

Garrincha: "No sé. Tal vez entrenador. Pero pienso que no sirvo para eso. Un entrenador tiene que ser duro y yo soy muy buena persona y no puedo ser duro con nadie. Con el entrenador se cometen injusticias. El jugador se juega su carrera él solo en cada partido. El entrenador se la juega en cada partido también, pero se la juega once veces con los once jugadores".

Garrincha parece ser sincero cuando dice que es totalmente desinteresado. "El dinero no hace la felicidad", dice como recordando la frase de una película romántica o de vaqueros que es lo que más le gusta hacer por las noches. "Soy un hombre casero; las películas me gustan en la televisión".

ACS: ¿Por qué vino a jugar a Colombia? ¿No sería por el dinero?

Garrincha: "No".

ACS: Entonces, ¿por qué no juega en Brasil?

Garrincha: "En Río no me dejan tranquilo. Yo soy mucha noticia. Yo vendo muchos periódicos y todos los días tienen que hacer una historia nueva sobre nosotros. Que si maté a Elsa y me suicidé. Que si mi primera esposa me va a meter a la cárcel. Que si dejo a Elsa. Que si Elsa me deja a mí. A nadie le interesa cómo juego al fútbol, sino lo que hacemos Elsa y yo".

ACS: ¿Pero a usted le molesta eso?

Garrincha: "No, a mí no. A mí no me importa. Pero a Elsa sí. Se pone muy brava cuando hablan mal de mí en la televisión. Es mejor aquí en Barranquilla.

ACS: ¿Cuándo viene Elsa?

Garrincha: "Elsa no viene; yo me voy".

ACS: ¿Cree que usted y Elsa ayuden a vender periódicos en Colombia?

Garrincha: "No sé. ¿Usted qué dice?"

ACS: Creo que no. Sigamos hablando de Elsa.

Nota final: Cuando murió Garrincha lloró todo Brasil y el mundo del fútbol perdió a quien fue un mago del balón y posiblemente el mejor extremo derecho que ha habido nunca.

Cuando era pequeño (le apodaron Garrincha que quería decir pajarito feo e inútil) sufrió poliomielitis y los médicos le dijeron que nunca podría andar con normalidad; de hecho era zambo (tenia los pies girados 80 grados hacia dentro) y tenia una pierna 6 cm. más larga que la otra, pero se equivocaron, y esas piernas le sirvieron para ser el rey del regateo (amagaba hacia el centro y se iba por la derecha).

Nunca nadie ha tenido la valentía de hacer los regateos, las fintas, los amagos y las jugadas hasta la línea de fondo que hizo Garrincha. Tenía una clase individual prodigiosa y aprovechó la banda derecha como nadie. Daba igual el marcador que le pusieran, Garrincha siempre le regateaba una, dos o tres veces antes de poner el balón al compañero mejor colocado.

Jugó 60 partidos con la selección brasileña, esa selección que nunca perdió con él y Pelé en el campo. Debutó como profesional en el Botafogo, con 20 años, con el que llegó a marcar 232 goles (el día de su debut ya marcó 3). Por aquella época los partidos contra el Santos de Pelé eran memorables.

Sus problemas con el alcohol y las mujeres le llevaron a la decadencia futbolística. Se vio envuelto en un escándalo cuando dejó a su mujer y a sus 8 hijos para casarse con la cantante Elsa Soarez. También tuvo problemas con impuestos. Su muerte se produjo el 20 de Enero de 1983 en Río. Aquel día el llamado por muchos "Pájaro Cantor" no dejó de cantar para todos los buenos aficionados al fútbol, quienes aun le recuerdan como un mito.